【徹底解説】筋肉の「短縮」と「萎縮」の違いとは?|原因・症状・リハビリ対応まで作業療法士が解説

Contents

✅ はじめに|筋肉の「短縮」と「萎縮」はまったく違う!

リハビリの現場や医療の中でよく耳にする「筋肉の短縮」と「筋肉の萎縮」。

どちらも筋肉に異常が起きている状態ですが、その意味・原因・リハビリのアプローチ方法は全く異なります。

本記事では、作業療法士の視点から、筋肉の短縮と萎縮の違いについて、図表とともにわかりやすく解説します。

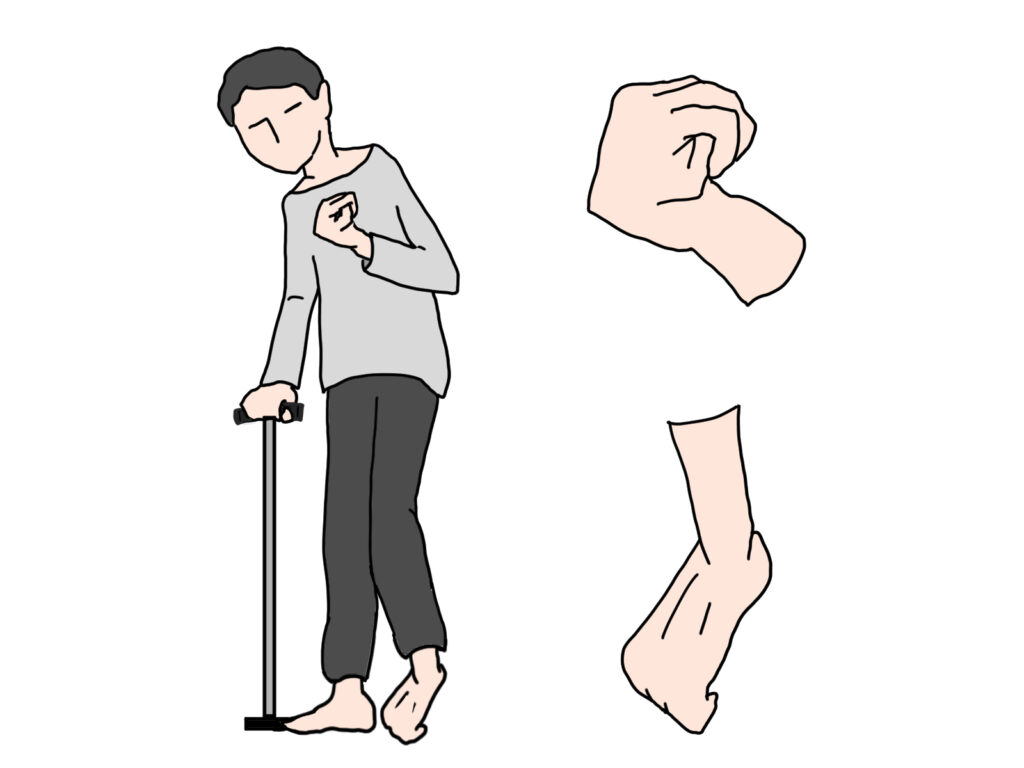

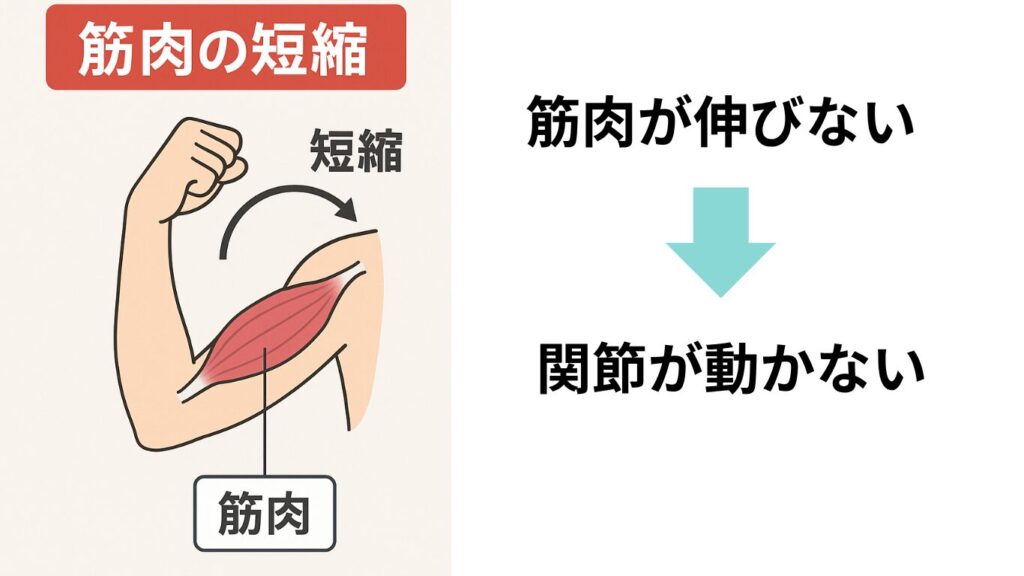

🟧 筋肉の短縮とは?|伸びにくく、関節が動かなくなる状態

🔶 定義:

筋肉や腱、筋膜などの軟部組織が硬くなり、本来の長さまで伸びなくなる状態を指します。

結果として関節の可動域(ROM)が制限され、日常生活動作にも支障をきたします。

🔶 主な原因:

- 長期間関節を動かさない(例:ギプス固定、寝たきり)

- 中枢性疾患(脳卒中など)による痙縮・過緊張

- 瘢痕組織の形成、関節の変形

- 慢性的な不良姿勢

🔶 具体例:

- 膝を曲げたまま長期間ベッド上で生活している → 膝伸展の可動域が減少

- 脳卒中後に手指屈筋が硬くなり、手が開かない

🔶 リハビリでの対応:

- ストレッチや持続的伸張(prolonged stretch)

- 関節モビライゼーション

- 装具による夜間の軽度固定

- 筋膜リリース、温熱療法の併用

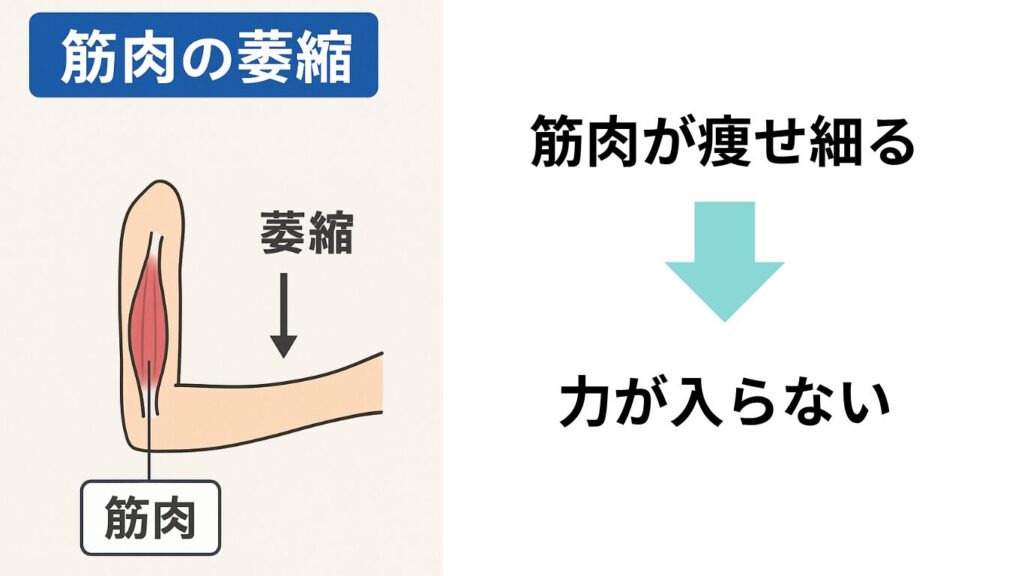

🟦 筋肉の萎縮とは?|筋肉が細く弱くなる状態

🔷 定義:

筋肉の量(筋容積)が減少し、筋肉が痩せ細ってしまう状態。力が入らない、疲れやすいといった症状を引き起こします。

🔷 主な原因:

- 廃用性萎縮(長期間の安静や不活動)

- 神経障害(脊髄損傷、末梢神経障害など)

- サルコペニア(加齢による筋肉量減少)

- 栄養不足、代謝性疾患

🔷 具体例:

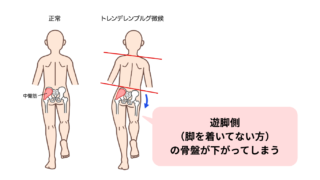

- 寝たきりの高齢者の大腿四頭筋が細くなる

- 腰椎ヘルニアによって下腿三頭筋が左右差をもって萎縮

🔷 リハビリでの対応:

- 筋力トレーニング(レジスタンストレーニング)

- 神経筋電気刺激療法(NMES)

- タンパク質を意識した栄養管理

- 段階的な活動性の向上(起立・歩行訓練)

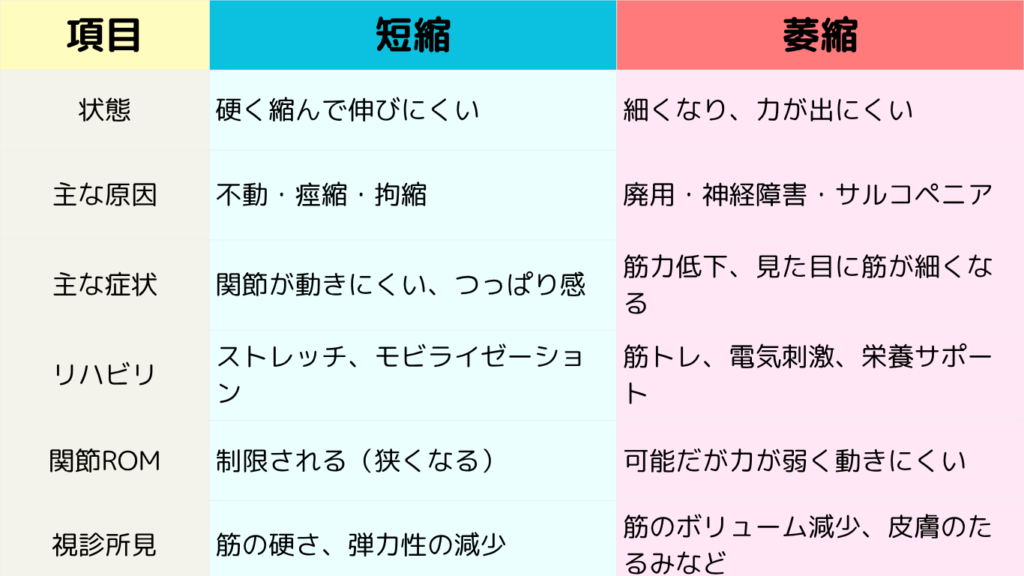

✅ 短縮と萎縮の違いを比較しよう【表でわかる!】

🧠 臨床での見分け方・評価のポイント

● 筋肉が伸びにくい → 短縮を疑う

→ ROM測定やストレッチ時の終末感で確認

● 筋肉が細く力が入らない → 萎縮を疑う

→ MMT(徒手筋力テスト)や視診・触診で確認

● 両方が混在するケースも多い!

特に高齢者では、関節の拘縮+筋萎縮が同時に起こるケースも多く、両面からのリハビリアプローチが必要です。

📌 まとめ|正確に見極めて、正しくアプローチを!

筋肉の「短縮」と「萎縮」は、症状や見た目が似ていても、リハビリのアプローチが正反対になることも多い重要なポイントです。

- 🔸 短縮には伸ばすリハビリ

- 🔹 萎縮には鍛えるリハビリ

対象者の身体状態を正確に評価し、適切なケアを選択することが、機能回復への第一歩となります。

関連記事

✍️ ライター紹介:

本記事は、作業療法士として在宅や医療機関での臨床経験を持つ筆者が執筆しました。

リハビリ専門職としての視点から、実際の現場で役立つ情報をわかりやすく発信しています。