【保存版】アンダーソンの中止基準における「積極的なリハビリ」とは?|ベッド上ROMはOK?新着!!

✅ はじめに リハビリテーションを安全に進めるうえで欠かせない「中止基準」。その中でもICUや急性期病棟でよく用いられるアンダーソンの中止基準(Anderson Criteria)では、「積極的なリハビリテーションを行わ […]

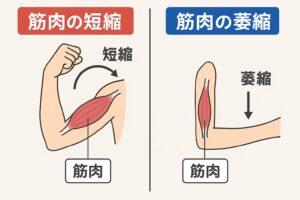

【徹底解説】筋肉の「短縮」と「萎縮」の違いとは?|原因・症状・リハビリ対応まで作業療法士が解説新着!!

✅ はじめに|筋肉の「短縮」と「萎縮」はまったく違う! リハビリの現場や医療の中でよく耳にする「筋肉の短縮」と「筋肉の萎縮」。 どちらも筋肉に異常が起きている状態ですが、その意味・原因・リハビリのアプローチ方法は全く異な […]

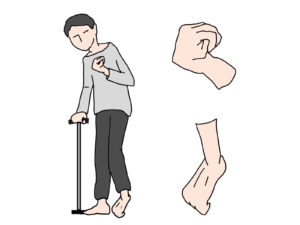

【手指の緊張をやわらげる】タナベセラピーに学ぶ!屈筋群の筋緊張亢進を抑えるストレッチとリハビリアプローチ新着!!

✅ はじめに 脳卒中後や脊髄損傷後などでよく見られる手指屈筋群の筋緊張亢進(スパスティシティ)。強く握ったままの手や、開こうとしても指が屈曲してしまう状態は、日常生活動作や清潔保持にも大きな影響を与えます。この記事では、 […]

【OT監修】指先リハビリ道具10選|感覚×巧緻性に効くおすすめアイテムを徹底解説!

🟦 はじめに|なぜ指先の「感覚」と「巧緻性」が重要なのか? 指先は日常生活における「最後の動作出力地点」。脳卒中や末梢神経障害などで麻痺や感覚障害が生じると、次のような困りごとが出てきます: このような困難を改善するには […]

【専門職が徹底解説】脳卒中後遺症リハビリにおける「立位荷重」の重要性と「長下肢装具」の活用法

✅ はじめに 脳卒中(脳梗塞や脳出血)の後遺症として最も多いのが、片麻痺による運動・感覚機能の障害です。そのリハビリにおいて重要なのが、「立位姿勢での麻痺側下肢への荷重練習」。これは単なる立ち方の練習ではなく、神経回路の […]

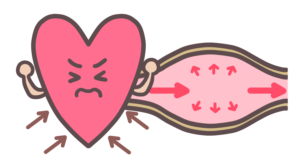

収縮期血圧と拡張期血圧が上がる理由とは?~高血圧のメカニズムを徹底解説~

✅ はじめに 血圧には「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2種類があることは、多くの方がご存知だと思います。しかし、それぞれがなぜ上がるのか、どのような違いがあるのかは、意外と知られていません。 本記 […]

【リハビリの知識】足底への感覚入力がもたらす効果とは?〜感覚・神経・エビデンスから読み解くアプローチ〜

転倒予防や歩行の安定性向上を目的としたリハビリの中で、「足底への感覚入力」というアプローチを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか? この記事では、足底への感覚入力がどのように身体に影響するのかを、解剖学・神経科 […]

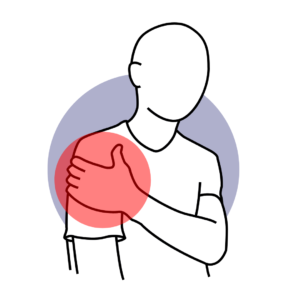

肩を上げたり外にひねると痛い…その原因は?~解剖学と神経支配からひも解く~

「腕を上にあげようとしたら、肩の外側がズキッと痛い…」 「洗濯物を干す時や、髪を結ぶ時に肩の外側に鋭い痛みが走る…」 このような肩関節挙上や外旋時の痛みは、多くの人が経験する症状です。 特に40代以降に多く見られますが、 […]

【保存版】FBS(Berg Balance Scale)のカットオフ値と関連因子|転倒リスクをどう読み解く?

高齢者のバランス評価において広く使われる「FBS(Berg Balance Scale)」は、転倒リスクの予測や歩行自立の評価に欠かせないツールです。 本記事では、FBSのカットオフ値や、下肢筋力・荷重比・恐怖心などとの […]

【足の指の筋肉がカギ!】立位バランスと歩行を支える“足の指”のチカラ

はじめに 「最近、つまずきやすくなった」「立っているとふらつくことがある」 そんな声をよく聞きます。 実はこれ、足の指の筋肉の弱さが原因かもしれません。 足の指は、小さくて目立たない存在ですが、立位(立っている姿勢)や歩 […]