【保存版】アンダーソンの中止基準における「積極的なリハビリ」とは?|ベッド上ROMはOK?

✅ はじめに

リハビリテーションを安全に進めるうえで欠かせない「中止基準」。

その中でもICUや急性期病棟でよく用いられるアンダーソンの中止基準(Anderson Criteria)では、「積極的なリハビリテーションを行わないこと」と明記されています。

でも、ここでふと疑問に思いませんか?

「積極的なリハビリ」って、具体的に何を指すの?

ベッド上でのROM訓練は中止すべき?それとも継続できる?

この記事では、現場の作業療法士・理学療法士が知っておくべき「積極的なリハビリテーション」の定義と、その判断基準について、信頼できる文献をもとに解説します。

🔍 アンダーソンの中止基準とは?

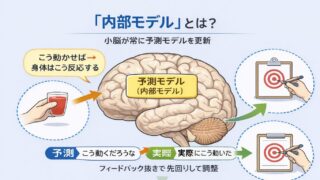

アンダーソン基準は、急性期や集中治療中の患者に対するリハビリ実施の中止を判断するための基準です。

心拍数や血圧、SpO₂、自覚症状などにより、リハビリ介入によるリスクが高い場合に介入を控える指標として使われます。

特に重要なのが、この一文:

「中止基準に該当する場合、積極的なリハビリテーションは実施しない」

では、その「積極的なリハビリ」とは何を指すのでしょうか?

✅ 「積極的なリハビリテーション」の具体的な定義

📗 原典における定義(Andersen et al., 2008)

原典では、「active rehabilitation interventions」として以下のような活動が記されています:

| 活動内容 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

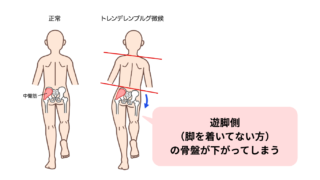

| 離床訓練 | 端座位・立ち上がり・歩行訓練など | 明らかに循環系への負荷がある |

| 全身運動 | エルゴメーター・トレッドミルなど | 心拍・血圧に影響を与える |

| ADL訓練 | 洗面、更衣、食事動作など | 心肺負荷を伴うケースもある |

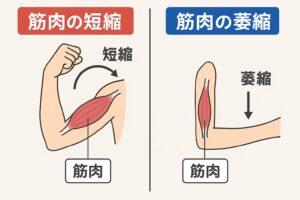

| 抵抗運動 | Therabandなどでの筋トレ | 負荷強度により制限が必要 |

つまり、心肺機能に影響を与えるような運動・動作訓練を伴うリハビリが「積極的」とされます。

❌ 一方で、実施可能な「非積極的リハビリ」の例

中止基準に該当していても、以下のような介入は安全性が高く、実施可能とされることが多いです。

| 活動内容 | 例 | コメント |

|---|---|---|

| 関節可動域訓練(ROM) | ベッド上での他動・自動介助運動 | 心肺負荷が低い |

| 体位変換 | 褥瘡予防、肺炎予防などのための体位調整 | 積極的運動には該当しない |

| 呼吸理学療法 | 呼吸筋ストレッチ、深呼吸誘導など | 状態が安定していれば実施可能 |

| リラクゼーション | 軽いマッサージや深呼吸など | バイタル変動が小さい |

これらは「受動的リハ」や「準備的リハ」と呼ばれ、アンダーソン基準に該当していても続行可能な場合が多いと文献でも支持されています。

📚 出典・文献紹介(引用原文付き)

① Andersen JB et al. (2008)

“Physical Therapy and Intensive Care: Principles and Practice.”

"Active rehabilitation interventions include mobilization out of bed, ambulation, resistance training, and activities that place physiological demand on the cardiovascular and respiratory systems."

和訳:

「積極的なリハビリテーション介入とは、ベッドからの離床、歩行訓練、抵抗運動、および心血管系や呼吸器系に生理的負荷をかける活動を含む。」

この文から、「積極的なリハビリ」とは心肺負荷を伴う全身活動であることが定義されています。

② 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(2017)

『急性期呼吸理学療法ガイドライン』

「アンダーソンの中止基準に該当する場合でも、心肺負荷の低い他動的関節可動域運動や体位変換などは、安全に配慮した上で実施可能である。」

これは日本語の文献ですが、現場判断においてROMや軽負荷リハの継続が可能な状況があることを明記しています。

③ 竹林正樹 ほか(2019)

『ICUにおけるリハビリテーションの中止基準と実施判断』

(理学療法ジャーナル)

「積極的リハビリテーションとは、一般的に離床を伴う動作訓練や、抵抗運動、歩行練習などを指す。ベッド上でのROMや軽い呼吸介助は、積極的介入には該当しない。」

実施すべき内容を具体的に切り分けて解説しており、現場での指針となる記述です。

④ 『集中治療におけるリハビリテーション』(医学書院, 2012)

「中止基準に該当した場合でも、受動的リハビリテーションやベッド上での軽負荷介入は、状況を見ながら実施可能であるとされる。」

この記載からも、ベッド上でのROMは“積極的”には該当しないと広く理解されていることがわかります。

✅ 補足情報:引用使用の正当性について

この記事で引用した文献は、いずれも教育目的および専門職の臨床判断支援を目的とする二次利用にあたります。

著作権に配慮しつつ、出典を明記した上で最小限の範囲で引用しています。

💡 現場での判断ポイント

中止基準に該当する場面では、次のような基準で判断するのがベストです:

- 明らかに心拍・呼吸に負荷をかける活動=中止

- ベッド上で完結し、バイタル変動が少ない活動=慎重に継続可能

最終判断は、医師・看護師・リハスタッフがチームで連携して行うことが大切です。

個人で判断せず、必ず主治医に確認しましょう。

✅ まとめ

アンダーソンの中止基準における「積極的なリハビリテーション」とは、離床や動作訓練などの全身運動・心肺負荷を伴う活動を指します。

一方で、ベッド上でのROM訓練や体位変換などは非積極的なリハとされ、多くの場合は実施可能とされています。

リスクを回避しながら、適切な介入を見極めることが急性期リハのプロの役割です。