「家に帰ったらできます」――なぜ患者さんはそう言うのか?

病院や施設でのリハビリの現場で、スタッフがよく出会うフレーズのひとつに、

「家に帰ったらできます。」

という言葉があります。

スタッフ側から見ると、「今の状態では明らかに難しい」「リスクが高い」と判断しているにも関わらず、本人は自信満々に「家ならできる」と言い切る。

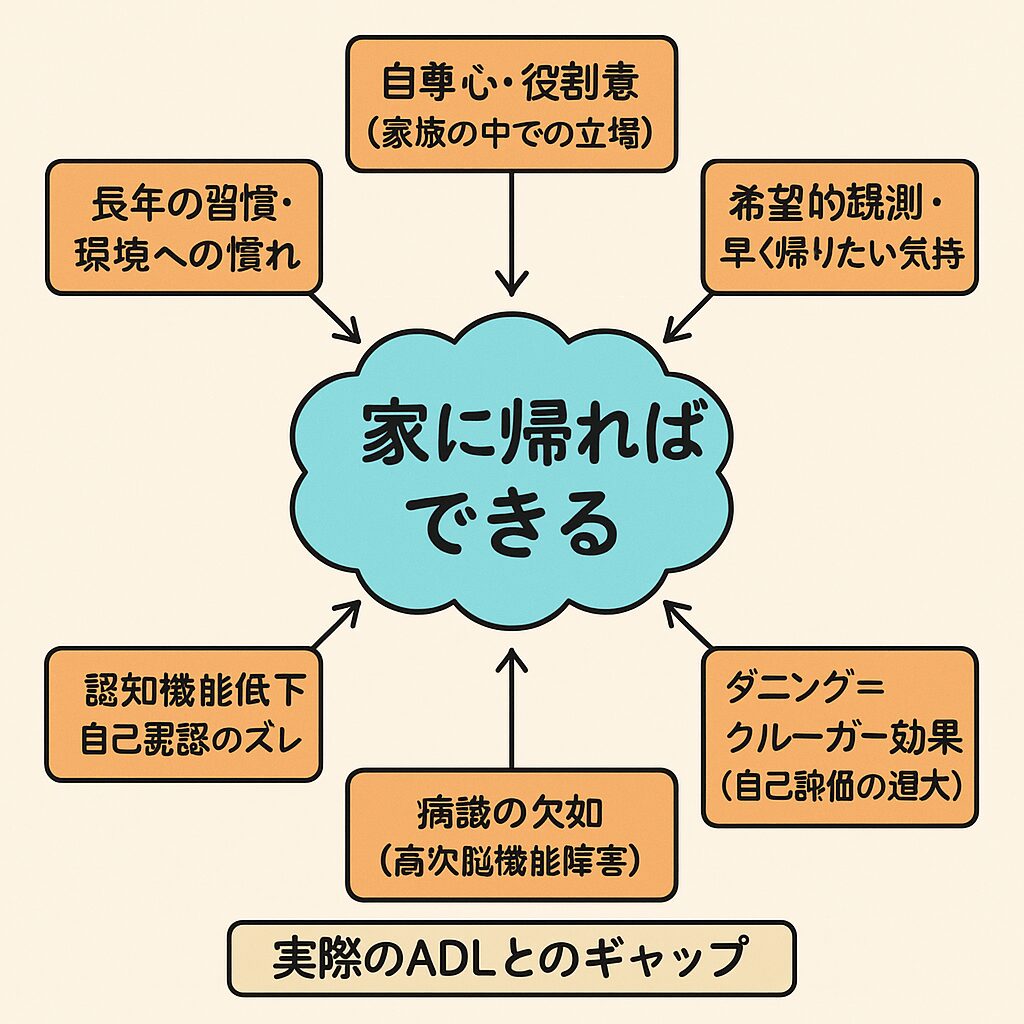

このギャップの背景には、いくつかの心理的・神経学的な要因が絡んでいます。

関連記事

関連記事

1. 「家」という環境への過信

患者さんにとって「自宅」は、長年慣れ親しんだ環境です。

体が不自由になっても、頭の中には「昔の自分」が残っており、「やろうと思えばできるはず」と思ってしまう傾向があります。

実際には、病気やケガで身体能力や認知機能が落ちているのに、過去の成功体験や習慣が強く残っているため、自信だけは保たれている――ということがよくあります。

2. 希望的観測・現実逃避

「病院にいたくない」「早く帰りたい」「家族に迷惑をかけたくない」

――こうした感情が、「家ならできる」という言葉になって表れることもあります。

つまり、実際にできるかどうかよりも、「そうあってほしい」という願望が強く反映されているということです。

3. 実は“入院中だからこそできない”こともある

病院では、転倒予防や安全管理のために制限が多く、本人が自由に動けない環境です。

そのため、「病院ではやらせてもらえないけど、家ならできる」と感じてしまうこともあります。

確かに、自由度の高い自宅環境であれば、患者さん本来の能力が引き出されることもありますが、安全性の確認は欠かせません。

4. 自尊心・プライドの防衛

高齢者や長年家庭や仕事を支えてきた人ほど、「できない自分」を認めることが難しい傾向があります。

「まだ自分はやれる」「できる」と言い張るのは、自分の尊厳や役割を守ろうとする自然な防衛反応でもあります。

これを頭ごなしに否定することは、信頼関係を損なうことにもつながりかねません。

5. 認知機能の低下や高次脳機能障害との関係―ダニング=クルーガー効果の影響も?

特に注目したいのが、認知症や高次脳機能障害がある方の場合です。

このような方々には、「自分の状態を正確に認識する力」が落ちていることが多く、自分の能力を過大評価してしまう傾向があります。

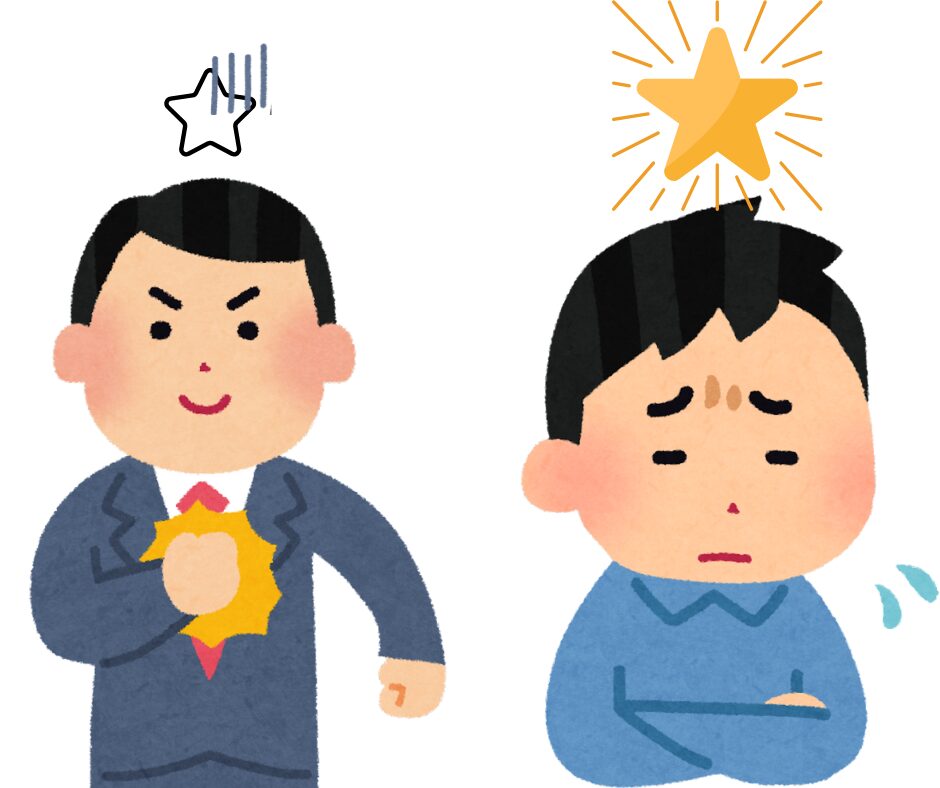

これは、心理学でいうダニング=クルーガー効果に似た現象です。

ダニング=クルーガー効果とは?

能力の低い人ほど、自分の能力を正しく評価できず、過大評価してしまう心理的傾向のことです。

逆に、能力の高い人ほど、自分のスキルを過小評価しやすい傾向もあります。

高次脳機能障害では、このような自己評価のズレが顕著に見られることがあります。

たとえば:

• 半側空間無視があっても「まっすぐ歩ける」と言い張る

• 記憶障害があっても「予定は全部覚えている」と言う

• 遂行機能の低下があっても「一人暮らしできる」と主張する

これは、単なる“強がり”ではなく、脳機能の障害により「できない」という事実を自覚できない(病識の欠如)という状態です。

どう向き合うべきか?

「家に帰ればできます」という言葉を、ただの誤解やワガママと捉えるのではなく、背景にある脳の働きや心理的要因を理解することが重要です。

対応のポイントは以下の通り:

• 本人の話を否定せず、「じゃあ具体的にどうやってやる予定?」と掘り下げて聞いてみる

• 可能な限り模擬的に実践してもらい、安全性や現実性を評価する

• 家族にも、「本人の自信」と「現実のズレ」が起こる背景を丁寧に説明する

まとめ

「家に帰ったらできます」という言葉には、

過去の成功体験、環境への信頼、自己評価のゆがみ、希望的観測、病識の障害など、さまざまな要素が混ざっています。

スタッフとしては、それをただ否定するのではなく、“なぜそのように思うのか”を理解し、建設的に対話する姿勢が求められます。