肩関節を動かすと「ゴリゴリ音」がするのはなぜ?医学的な仕組みと注意点を徹底解説

はじめに

肩を回したときに「ゴリゴリ」「コリコリ」といった音や違和感を感じたことはありませんか?

リハビリや臨床の現場では患者さんから「肩がゴリゴリ鳴るのは大丈夫ですか?」という質問をよく受けます。

実は、肩関節の音の正体は一つではなく、正常な現象から病的なサインまで幅広い要因があります。

この記事では、作業療法士・理学療法士・整形外科領域の視点から「肩関節のゴリゴリ音」の原理を詳しく解説します。

肩関節の構造をおさらい

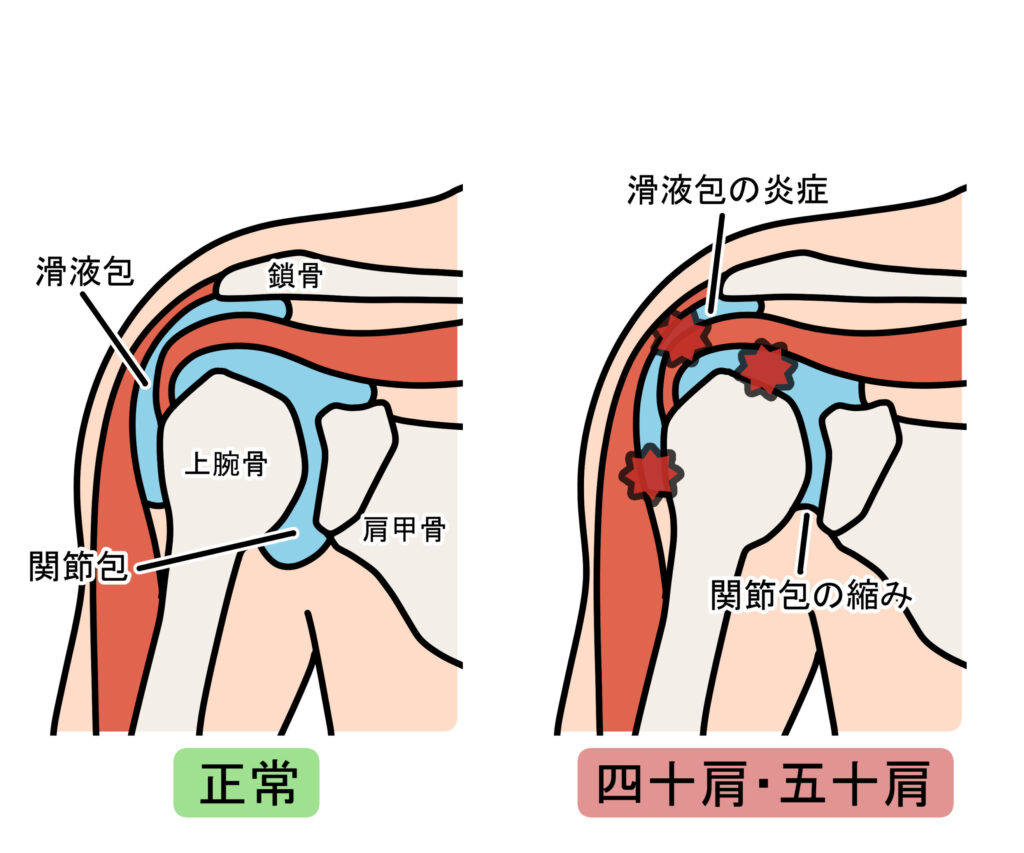

肩関節(肩甲上腕関節)は、上腕骨頭と肩甲骨の関節窩から成り立つ球関節です。

さらに、その周囲には次のような組織があります。

- 関節軟骨:骨同士が直接擦れないように保護するクッション

- 関節包・滑膜:関節を包み込み、関節液を分泌して潤滑を保つ

- 回旋腱板(ローテーターカフ):棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋から構成され、関節を安定化

- 滑液包:摩擦を減らすクッションの役割(特に肩峰下滑液包)

肩関節は可動域が非常に広いため、安定性を補うために多くの軟部組織が関与しています。

この複雑さが「ゴリゴリ音」の原因にもつながります。

ゴリゴリ音の代表的な原因

1. 腱や靭帯の引っかかり(スナッピング現象)

腱や靭帯が骨の出っ張りを乗り越えるときに「ゴリッ」とした感覚が生じます。

特に多いのが、棘上筋腱や二頭筋長頭腱が肩峰や上腕骨大結節に引っかかるケースです。

- 正常でもある程度は起こる現象

- インピンジメント症候群では強くなりやすい

- 動作の一定方向(挙上や外旋など)で繰り返し出現

2. 軟骨や関節面の摩耗

関節軟骨が摩耗すると、表面が滑らかでなくなり「ゴリゴリ」と音や振動を感じることがあります。

これは変形性肩関節症や関節リウマチに代表されます。

- すり減った軟骨が関節液中の摩擦を増やす

- 痛みを伴う場合が多い

- X線やMRIで診断可能

👉 この場合のゴリゴリ音は「摩擦音(crepitus)」と呼ばれます。

3. ガスの発生(キャビテーション現象)

関節を動かすと関節内圧が急激に変化し、関節液に溶けていたガス(二酸化炭素など)が気泡化して弾けます。

このときに「ポキッ」「パキッ」と音がします。

- 指を鳴らすのと同じ現象

- 痛みが伴わなければ生理的(正常範囲)

- ゴリゴリというより「パキッ」とした音

4. 滑液包の炎症や癒着

肩峰下滑液包が炎症を起こしたり、癒着して動きが悪くなると「ギシギシ」「ゴリゴリ」とした感触を伴うことがあります。

- 肩関節周囲炎(五十肩)で多い

- 動作の制限や夜間痛を伴う

- 動かすたびに軟部組織が擦れ合う

5. 瘢痕組織や線維化

外傷後や炎症後に、関節周囲の組織が瘢痕化・線維化すると動きの滑らかさが失われます。

その結果「ザラザラ」「ゴリゴリ」とした感覚を生じることがあります。

ゴリゴリ音は異常?正常?

正常の範囲

- 音がしても痛みや動かしにくさがない

- 一時的に出るだけで、すぐに治まる

- 筋肉が硬いときや疲労時に起こる

👉 多くの場合、特に問題はありません。

異常が疑われるケース

- ゴリゴリ音に痛みを伴う

- 肩が挙がらない、動かしにくい

- 夜間痛で眠れない

- 腫れや熱感を伴う

👉 これらは病的な肩関節疾患が隠れている可能性があります。

考えられる病気

- 変形性肩関節症

- インピンジメント症候群

- 回旋腱板損傷(特に部分断裂)

- 石灰沈着性腱炎

- 肩関節周囲炎(五十肩)

- 肩関節唇損傷(スポーツや外傷で多い)

これらは整形外科での診察と画像検査(レントゲン・MRI)が必要です。

ゴリゴリ音が気になるときのセルフケア

- 肩のストレッチ:僧帽筋・肩甲下筋・大胸筋をゆっくり伸ばす

- 姿勢改善:猫背は肩の引っかかりを悪化させる

- アイシングや安静:痛みが強いときは炎症を抑える

👉 ただし、痛みや可動域制限が強い場合はセルフケアだけで対応せず、早めに受診が望ましいです。

まとめ

肩関節を動かしたときの「ゴリゴリ音」は、

- 正常な範囲(腱の引っかかり、関節内のガス)

- 病的な範囲(軟骨摩耗、腱損傷、炎症)

の両方で起こり得ます。

ポイントは「痛みの有無」と「動かしにくさの有無」。

痛みや可動域制限を伴う場合は、整形外科での診察をおすすめします。