【手指の緊張をやわらげる】タナベセラピーに学ぶ!屈筋群の筋緊張亢進を抑えるストレッチとリハビリアプローチ

✅ はじめに

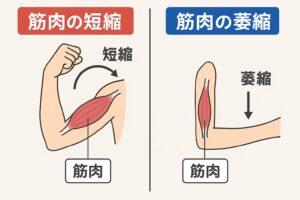

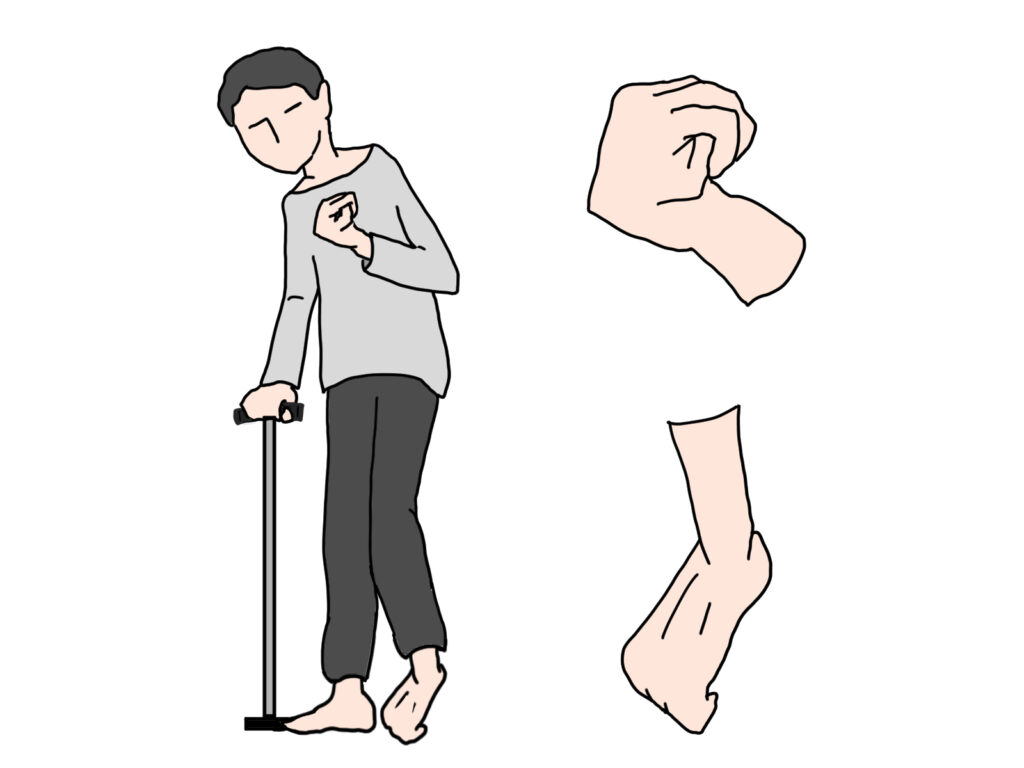

脳卒中後や脊髄損傷後などでよく見られる手指屈筋群の筋緊張亢進(スパスティシティ)。

強く握ったままの手や、開こうとしても指が屈曲してしまう状態は、日常生活動作や清潔保持にも大きな影響を与えます。

この記事では、**タナベセラピー(田辺智治氏提唱)**の理論をもとに、筋緊張をやわらげるための自主ストレッチやリハビリアプローチを解説します。

🧠 なぜ手指屈筋群の緊張が高まるのか?

▶ 脳・脊髄からの抑制系の障害

- 上位運動ニューロン障害により、伸筋群の活動低下+屈筋群の過活動が起こる。

- 特に手指の屈筋(浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋)は、共同運動パターン(屈曲シナジー)に組み込まれやすく、緊張が高まりやすい。

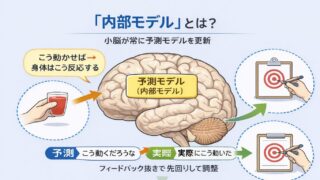

▶ 固有感覚(深部感覚)のズレ

- タナベセラピーでは、「筋緊張の異常」は固有感覚フィードバックのズレとして捉え、感覚−運動ループの修正が鍵とされている。

💡 アプローチの基本原則(タナベセラピーより)

| 原則 | 内容 |

|---|---|

| ① 感覚入力の再構築 | 表在・深部感覚を統合し、正しい運動の準備状態を作る |

| ② 他動運動と空間的意識の統合 | 自分の指がどこにあるのかを再認識させる |

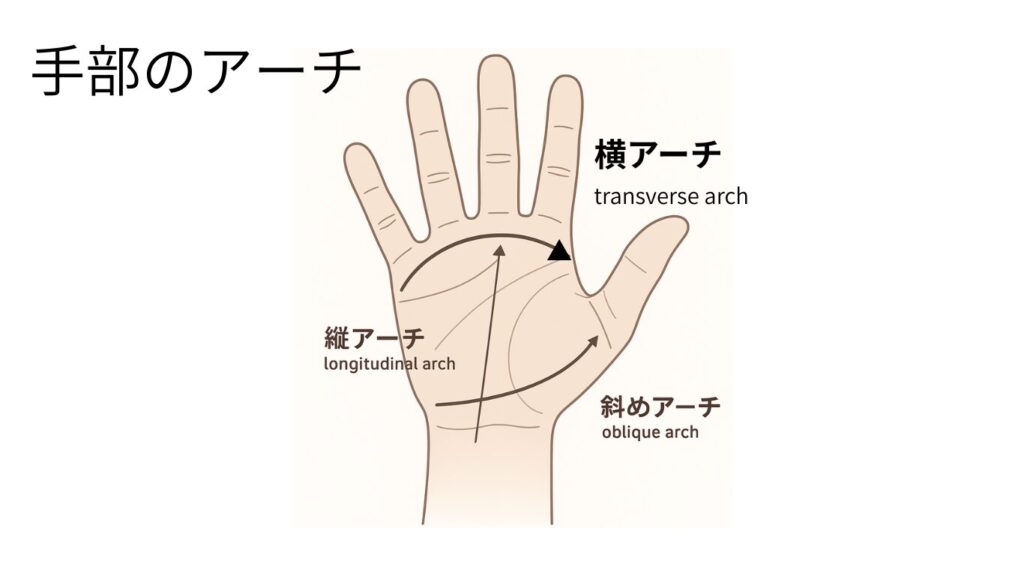

| ③ 支持面・重力との関係性の調整 | 手の接地や空中での位置関係に注目する |

| ④ 全身協調性の活用 | 上肢単独でなく、体幹や下肢の安定性と協調を図る |

🏃♂️ 自主ストレッチ・ホームプログラム(1日1〜2回、無理なく実施)

1. 🌿 手掌と前腕を開放するストレッチ(壁面接地法)

- 方法:

① 壁に手のひらを軽く接地(指を伸ばしきらない)

② 手関節を軽く背屈した状態を保持

③ 肘をゆっくり伸ばしながら、前腕屈筋群に軽い伸張をかける - ポイント:手のひらを無理に押し付けず、「軽く触れている程度」でOK

- 目的:表在感覚+深部感覚の統合入力

2. 🔄 手関節・MP関節のゆらし運動(振動刺激)

- 方法:

① 安定した姿勢で、他者もしくは自身で手首を軽く支える

② MP関節・手関節をゆっくり小さく回す(円を描くように) - ポイント:10秒×3セット/緊張が上がってきたら中止

- 目的:固有感覚の入力と抑制系の活性化

3. ✋ 手指の“ゆるめ・ひらき”意識トレーニング

- 方法:

① 仰向けで上肢を支持(クッションなど)

② 「手のひら全体が空気に触れている」ようにイメージ

③ 自然な拇指外転・示指伸展を促す - ポイント:動かさなくてもよい。「意識」と「触覚」が主役

- 目的:無意識の緊張パターンの解除

4. 🧤 母指外転ストレッチ(母指球の緊張緩和)

方法:

① 安定した姿勢で座るか仰向けになる

② 反対側の手で、母指のつけ根(母指球)を軽くつまむように保持

③ ゆっくりと母指を外側(外転方向)へ広げる

④ 同時に、掌側の母指球筋が心地よく伸びるのを意識する

時間:10〜15秒 × 3セット/休憩をはさみながら

ポイント:

- 痛みを感じるほどの強いストレッチは避ける

- 外転角度は少しずつ。無理に広げず、軽い牽引感を目安に

目的:

- 母指球(短母指屈筋・母指対立筋・短母指外転筋など)の筋緊張抑制

- 母指外転の感覚入力を高め、他の指の屈筋緊張を間接的に緩める

補足:

母指の外転が回復することで、手指の分離運動がしやすくなり、把持・リリースの動作改善にもつながります。

このストレッチは特に、母指が掌側に巻き込まれて固まっている方や、拇指対立ができないケースに効果的です。

必要に応じて、柔らかいテニスボールや円筒状のフォームローラーを使って母指球の圧迫リリースと組み合わせるのもおすすめです。

🧑⚕️ リハビリ介入時の工夫ポイント

| ポイント | 実践例 |

|---|---|

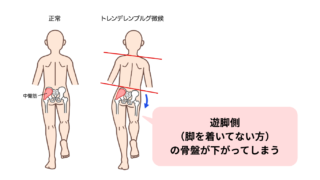

| 手指以外の部位も活用する | 体幹安定→肩→前腕→手の順に促通 |

| 空間的な位置関係を利用する | 手を胸より上に上げると屈筋の緊張が減る |

| 「触れられる感覚」を重視 | 手の甲や掌への軽擦・接触で感覚入力を調整 |

📎 併用推奨アプローチ(補助的に活用可能)

- 電気刺激(NMES):手背や前腕伸筋群への低周波刺激

- キネシオテーピング:拇指外転補助/屈筋の活動抑制を狙った貼付

- 鏡療法やCI療法(Constraint Induced Movement Therapy)との併用

✅ まとめ

手指屈筋群の筋緊張亢進は、単にストレッチだけでは根本的な改善が難しいケースもあります。

タナベセラピーの考え方をもとに、「感覚入力」「空間意識」「全身の協調性」を重視したアプローチを取り入れることで、

より効果的な筋緊張コントロールと生活の質の向上が期待できます。