手指の関節可動域訓練|柔軟性・アーチ形成・モビライゼーションの実践とエビデンス

Contents

はじめに

手指は「つかむ」「支える」「つまむ」といった日常生活のあらゆる動作に関与します。

しかし、脳卒中後や骨折後、関節リウマチなどでは可動域制限(ROM制限)が生じ、ADL(日常生活動作)に大きな影響を及ぼします。

本記事では、手指の関節可動域訓練の方法を中心に、手部の柔軟性(アーチ形成)や関節モビライゼーションについて詳しく解説し、あわせてエビデンスも紹介します。

手指の関節可動域訓練の基本

1. 他動的関節可動域訓練(Passive ROM)

- 目的:拘縮予防、関節包・靱帯の伸張

- 方法:セラピストまたは介助者が、患者の手指をゆっくりと屈曲・伸展方向に動かす。

- ポイント:

- 痛みを伴わない範囲で行う

- MCP(中手指節関節)→PIP(近位指節関節)→DIP(遠位指節関節)の順で動かす

- 1日2〜3回、各方向10〜15回が目安

2. 自動介助運動(Active Assisted ROM)

- 目的:筋活動を促しつつ、ROMを拡大

- 方法:健側手やゴムバンドを用いて患側の指を動かす。

- 例:健側で患側の指を軽く支えながら、屈曲・伸展を繰り返す。

3. 自動運動(Active ROM)

- 目的:残存筋力の強化、協調運動の改善

- 方法:

- テーブルの上で指を伸ばしながらタップする

- 握力ボールや粘土を用いたグリップ運動

- 指でタオルをつまんでたぐり寄せる

手部の柔軟性とアーチ形成

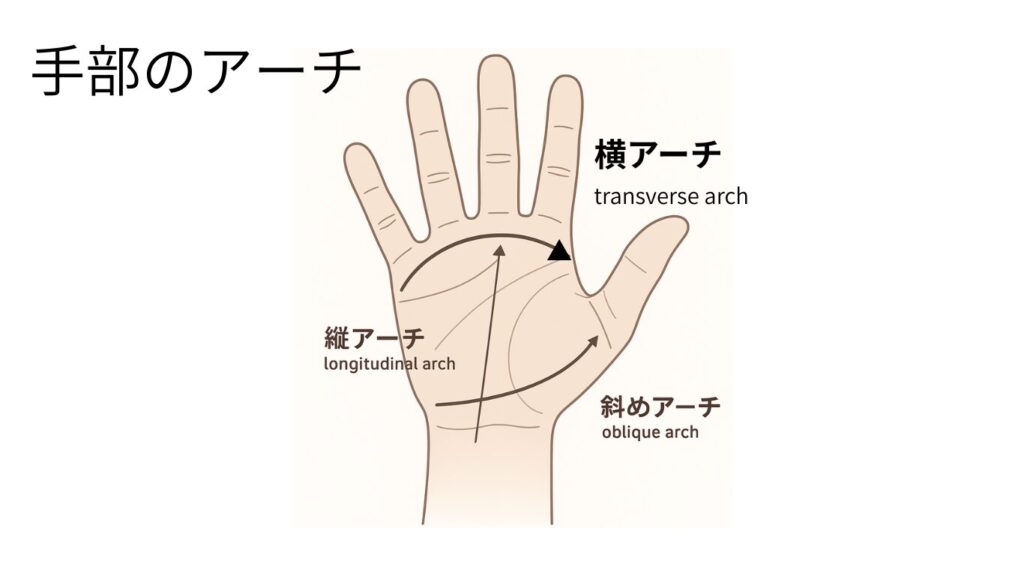

手の機能的な形態は「アーチ(弓状構造)」によって支えられています。

アーチが崩れると、巧緻性や握力が低下します。

手の3つのアーチ

- 縦アーチ(longitudinal arch)

- 手首から中指方向へのアーチ

- 把握力に関与

- 横アーチ(transverse arch)

- 中手骨頭部に形成される横のアーチ

- つまみ動作に必要

- 斜めアーチ(oblique arch)

- 母指から小指にかけてのアーチ

- Opposition(母指対立)に重要

アーチ形成のための訓練

- 手掌のストレッチ:手のひらを開き、指の間を広げる

- 母指対立運動:母指を順番に各指先へつける

- タオルギャザー:タオルを指先でたぐり寄せることで、縦・横アーチを同時に強化

- クレイ運動:粘土を握ったり押し広げたりして手の柔軟性を高める

手指関節のモビライゼーション

1. モビライゼーションの目的

- 関節包や靱帯の柔軟性改善

- 関節内の滑液循環の促進

- 関節可動域の改善

2. 実践方法

- グライディング(Joint Gliding)

- 例:PIP関節を近位骨に対して掌側・背側方向に軽く滑らせる

- トラクション(Traction)

- 関節軸に沿って軽度の牽引を行い、関節内圧を低下させる

- 注意点:痛みを伴う場合は中止し、炎症がある時期は避ける。

エビデンスの紹介

- 可動域訓練の効果

- Harvey et al. (2017) のシステマティックレビューでは、他動的ストレッチは関節可動域の改善には限定的だが、拘縮予防には有効とされる。

- アーチ形成と機能

- Brandsma et al. (1993) は、手のアーチを意識したリハビリが巧緻性改善に寄与することを報告。

- 関節モビライゼーション

- Michlovitz et al. (2012) によると、手関節や手指のモビライゼーションは疼痛軽減とROM改善に有効とされる。

まとめ

手指の関節可動域訓練は、ROM制限の予防と改善に不可欠です。

さらに、手部アーチの形成や関節モビライゼーションを組み合わせることで、より実用的な手の機能改善につながります。

👉 ポイント

- ROM訓練は他動・自動・自動介助を状況に応じて組み合わせる

- アーチ形成は巧緻性の回復に直結する

- モビライゼーションは疼痛緩和と可動域改善に有効

エビデンスも示されているように、適切な評価と段階的アプローチが重要です。

臨床だけでなく在宅でも取り入れやすいため、患者教育にも役立ちます。