リハビリテーションにおける「覚醒」を上げる方法:網様体賦活と感覚入力の科学的根拠

はじめに

脳卒中、脊髄損傷、外傷性脳損傷などのニューロリハビリテーション領域において、患者さんの「覚醒」レベルはリハビリテーションの効果に直結する重要な要素です。

しかし、多くのリハビリテーション実践者でも、覚醒と脳神経系の関係、そしてそれをどのように高めるかについて、詳しく理解している人は少なくありません。

本記事では、脳神経科学の最新知見に基づいて、リハビリテーション場面における覚醒の重要性、覚醒を司る脳の構造(特に網様体網様体活性化系)、そして覚醒を実際に上げるための具体的な方法論をエビデンスとともに詳しく解説します。

覚醒とは何か:定義と脳科学的基礎

覚醒の定義

覚醒(arousal)とは、神経生理学的には、脳の準備状態を示す指標です。

単なる目覚めた状態を意味するのではなく、刺激に対する脳の反応性、注意の向け方、運動応答の準備度合い、さらには脳活動全般の活性度を包括的に指す概念です。

臨床的には、覚醒レベルは昏睡、半昏睡、傾眠、覚醒、過覚醒といったスケール上で評価されます。

しかし重要なのは、各段階における脳の処理能力、特に学習と適応の能力が大きく異なるということです。

覚醒と学習の関係

神経科学の基本原理として、「覚醒レベルなしに学習なし」という重要な概念があります。

いかに最適化されたリハビリテーション刺激を提供しても、患者さんの脳が十分な覚醒レベルにないと、神経可塑性が引き出されず、学習が進みません。

脳画像研究により、高い覚醒状態では前頭葉の活動が活発化し、注意機構が最適化され、運動学習に関わる小脳や基底核への信号伝達が効率化することが示されています。

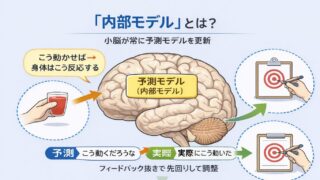

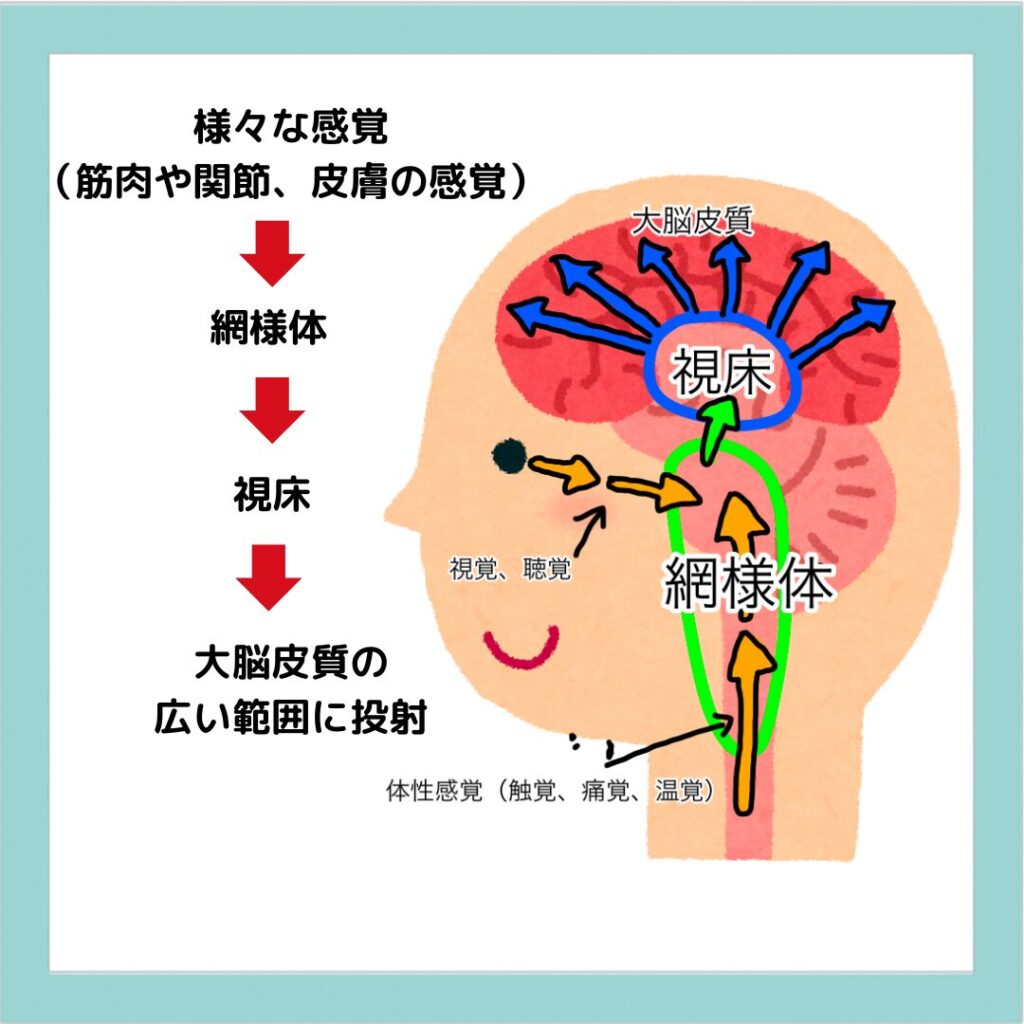

網様体と網様体活性化系(RAS)の役割

網様体とは

網様体(reticular formation)は、脳幹に位置する神経核の複合体で、脳の多くの部分に広がっている構造です。

特に上行性網様体活性化系(ascending reticular activating system:RAS)は、覚醒レベルを制御する最も重要な脳幹機構として認識されています。

網様体は脳幹の中脳、橋、延髄にまたがって分布し、複数の神経伝達物質(ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン、アセチルコリン)を用いて、大脳皮質全体に広範な投射を行っています。

RASの機能

RASの主な機能は以下のように整理されます。

第一に、覚醒度の調節です。RASが活動することで、大脳皮質全体が活性化され、目覚めや注意の状態が維持されます。

第二に、選択的注意の制御です。RASは感覚入力のフィルタリングを行い、重要な刺激を優先的に処理するよう大脳皮質を調節します。

第三に、運動準備の制御です。RASの活動は脊髄の運動ニューロンの興奮性も高め、運動応答の準備を整えます。

RASの損傷と覚醒障害

脳幹部の損傷、特に中脳や橋の損傷は、RASの機能を直接的に障害し、深刻な意識障害や昏睡状態をもたらします。

一方、大脳皮質の損傷でも間接的にRASの機能が低下し、患者さんの覚醒レベルが低下することが知られています。

感覚入力と覚醒:網様体賦活のメカニズム

多感覚統合と網様体活性化

網様体は、脳脊髄液から脳幹を通じて上行する多くの感覚経路から入力を受けます。

特に重要なのは、皮膚感覚(特に痛覚と温覚)、前庭感覚(平衡感覚)、固有感覚(位置感覚)からの入力です。

これらの感覚入力は網様体に直接到達し、RASを活性化させます。

つまり、適切な感覚刺激は直接的に脳の覚醒レベルを上昇させるのです。

感覚入力による覚醒レベルの変化:実験的証拠

動物実験では、網様体への電気刺激により昏睡状態にある動物が覚醒することが古典的に示されてきました。

人間においても、脳画像研究により、末梢からの感覚入力が脳幹部の活動を増加させ、その結果として大脳皮質全体の活性化が引き起こされることが確認されています。

特に興味深いのは、感覚入力の質です。

単調な感覚刺激よりも、変化に富んだ多様な感覚刺激の方が、より強力に網様体を活性化することが示されています。

リハビリテーション場面での覚醒を上げる具体的方法

1. 感覚刺激療法による網様体賦活

触覚刺激

患者さんの体表に対する触覚刺激は、最も基本的で安全な覚醒促進法です。

特に温度感覚を伴う刺激が効果的です。温かい水での浸浴後のマッサージ、冷たい水での刺激、温冷交代浴などは、古典的ながら科学的根拠を持つ方法です。

脳卒中後の意識障害患者を対象とした研究では、規則的な体表刺激により、脳幹網様体の代謝活動が増加し、覚醒スコアが改善することが報告されています。

痛覚刺激

痛覚は最も強力に網様体を活性化する感覚です。

ただし、リハビリテーション場面では、不必要な苦痛を与えるべきではありませんが、適度な痛覚刺激(例えば、ツボ刺激、経皮的神経電気刺激)は有効な方法です。

2. 前庭覚刺激

前庭系と覚醒

前庭系(内耳の平衡感覚器官)からの入力は、脳幹の網様体に直接的かつ強力に影響を与えます。

前庭覚は進化学的に最も古い感覚システムの一つであり、脳幹部と深い結びつきを持っています。

実践的な前庭刺激方法

患者さんの体位を変化させること、特に寝返り動作、ベッドから車椅子への移動、立位姿勢への移行などは、前庭系に強い刺激を与えます。

これらの動作を意図的に頻繁に繰り返すことで、覚醒レベルを上げることができます。

また、頭部の回転、目の動き(眼球運動)も前庭系を活性化させます。

文献では、眼球追跡運動訓練により、脳幹の活動が増加し、患者さんの反応性が改善することが報告されています。

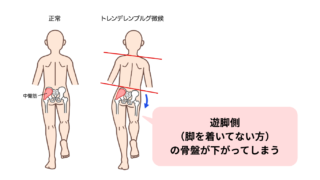

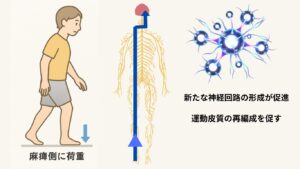

3. 固有感覚入力と運動誘発

関節と筋肉への圧迫刺激

関節への圧迫、筋肉の振動刺激は、固有受容体を活性化させ、脳幹への感覚入力を増加させます。

特に下肢への荷重、患肢への抵抗運動は、強力な固有感覚入力をもたらします。

運動と覚醒の双方向性

運動自体が覚醒を高めるというメカニズムも重要です。

患者さんが主動的に筋肉を収縮させると、筋紡錘からの活発な感覚入力が脳幹に到達し、これがRASを活性化させます。

つまり、受動的刺激よりも能動的な運動の方が、より強力に覚醒を高めるのです。

4. 聴覚刺激とリズム

聴覚入力の覚醒促進効果

聴覚も前庭系と同様に、脳幹の網様体と直接的な解剖学的結びつきを持っています。

特定の周波数や強度の音刺激により、RASが活性化されることが知られっています。

リズミカルな刺激の有効性

一定のリズムを持つ刺激(メトロノーム音、リズミカルな音楽、太鼓音)は、脳幹の活動を同期させ、覚醒レベルを上げるとともに、運動の協調性も改善することが複数の研究で報告されています。

神経リハビリテーション分野では、リズミカルな音に合わせた動作訓練(リズム性運動療法)が、従来の運動療法よりも効果的であることが示されています。

5. 視覚刺激

視覚情報と前庭-視覚統合

視覚も脳幹を含む覚醒システムに影響を与えます。特に、動きのある視覚刺激、変化する光刺激は、網様体を活性化させます。

実践的応用

患者さんの視野内で物体を動かす、目標物を視覚で追跡させる、色彩豊かな環境設定は、覚醒レベルを上げるのに有効です。

特に、患者さんが能動的に目で物を追う眼球追跡運動は、前庭系と視覚系の統合を促進し、高い覚醒効果をもたらします。

6. 多感覚統合アプローチ

複合感覚刺激の相乗効果

前述の個別の感覚刺激よりも、複数の感覚を同時に刺激するアプローチがより効果的です。

例えば、音楽に合わせて、体位を変えながら、患肢に触覚刺激を加え、視覚的なフィードバックも提供する、というように複数の感覚チャネルを統合した刺激は、より強力に脳幹を活性化させます。

研究では、多感覚統合型のリハビリテーション介入により、単一感覚刺激よりも有意に高い覚醒レベルの向上と、その後の学習効果が報告されています。

神経伝達物質と覚醒:薬学的文脈

網様体のノルアドレナリン系

網様体の青斑核(locus coeruleus)はノルアドレナリンを放出し、大脳皮質全体に投射しています。

ノルアドレナリンは覚醒と注意の神経伝達物質として知られています。

リハビリテーション場面では、外部刺激がノルアドレナリン系を活性化させることで、覚醒レベルが上昇します。

また、一部の向精神薬(特にノルアドレナリン作動薬)がリハビリテーション効果を増強することが報告されており、これは刺激によるノルアドレナリン放出との相互作用を示唆しています。

ドーパミン系と動機づけ

网様体の腹側被蓋野(VTA)から放出されるドーパミンは、単なる覚醒だけでなく、動機づけと報酬処理に関わっています。

リハビリテーション場面で患者さんが達成感や成功体験を得ると、ドーパミンが放出され、これが覚醒レベルを高めるとともに、継続的な参加を促進します。

目標志向的なリハビリテーション、患者さんにとって意味のある課題の設定が重要とされるゆえんの一つです。

脳画像研究による証拠

fMRI研究

機能的脳画像研究により、感覚刺激が脳幹の網様体を活性化させ、その後、大脳皮質全体の活動が増加することが直接的に示されています。

特に、多感覚統合刺激による脳幹活動の増加は、単一感覚刺激よりも有意に大きいことが報告されています。

PET研究

ポジトロン放出断層撮影(PET)では、リハビリテーション介入中の覚醒レベル向上に伴い、脳全体のグルコース代謝が増加することが示されています。

これは脳の全体的な活動性が上昇していることを示す直接的な証拠です。

脳電図(EEG)研究

脳電図研究では、感覚刺激や運動療法により、EEGのパワースペクトラムが変化し、覚醒レベルの上昇を反映する周波数帯域の変化が観察されています。特に、アルファ波からベータ波への移行は、覚醒レベルの上昇を示す指標として認識されています。

リハビリテーション実践における覚醒向上の統合的戦略

時間帯と環境の最適化

患者さんの覚醒レベルは日内変動を示します。

一般的に、午前中や食事後は覚醒レベルが高く、この時間帯にリハビリテーション活動を集中させることが効果的です。

また、刺激の多い環境、自然光の入る環境は、覚醒レベルの維持に有利です。

段階的負荷の原則

覚醒促進も、いきなり高強度の刺激を与えるのではなく、段階的に増加させるべきです。

患者さんの状態に応じて、初期には単一の感覚刺激からスタートし、やがて多感覚統合刺激へと進めることで、持続的な覚醒レベルの向上が可能になります。

患者参加と内発的動機づけ

受動的な刺激よりも、患者さんが能動的に参加し、自分の目標達成に向けて行動する状況が、最も高い覚醒レベルと学習効果をもたらします。

意味のある活動、患者さんにとって関連性のある目標の設定は、内発的なドーパミン放出を促進し、継続的な覚醒レベルの向上につながります。

家族・介護者の教育

患者さんの日常的なケアに関わる家族や介護者が、覚醒促進のための刺激方法を理解し、実践することで、リハビリテーション効果が大幅に拡張されます。

特に、日中の積極的な位置変換、会話による刺激、多感覚活動への参加促進は、専門的なリハビリテーション時間外でも実施可能です。

臨床的エビデンスの総括

脳卒中後の意識障害患者

脳卒中後の意識障害患者を対象とした研究では、定期的な感覚刺激とリハビリテーション訓練により、従来の標準的ケアだけの群と比べ、有意に高い意識レベルの改善と機能回復が報告されています。

特に、多感覚統合刺激群では、単一感覚刺激群よりも改善速度が速いことが示されています。

脊髄損傷患者

脊髄損傷患者のリハビリテーションにおいても、前庭刺激と運動療法の組み合わせにより、体幹制御と運動の質が有意に改善することが報告されています。

これは覚醒レベルの向上が、運動学習の効率化につながることを示唆しています。

高齢者のリハビリテーション

高齢者の運動機能訓練において、リズミカルな音刺激を伴う訓練は、音刺激なしの訓練よりも有意に高い学習効果をもたらすことが複数の研究で示されています。

これは、覚醒レベルの向上が、年齢に関わらず学習効率を改善することを示す重要な証拠です。

注意点と安全管理

過度な刺激の回避

覚醒促進は重要ですが、過度な刺激は患者さんの不安や攻撃性を引き起こす可能性があります。

刺激の強度と頻度は、患者さんの反応を観察しながら、慎重に調整する必要があります。

医学的評価の必要性

覚醒レベルが低い患者さんは、医学的に深刻な状態にある可能性があります。リハビリテーション介入の前に、医師による包括的な評価が不可欠です。

個別化されたアプローチ

覚醒促進の方法は、患者さんの神経学的状態、年齢、心理社会的背景に応じて、個別化される必要があります。

万能な方法は存在せず、個々の患者さんに最適な刺激プロトコルの開発が重要です。

まとめ

リハビリテーション場面における覚醒レベルの向上は、単なる目覚めの促進ではなく、脳神経系全体の活性化を通じた学習能力と機能回復の促進です。

脳幹の網様体活性化系(RAS)を理解し、感覚入力を戦略的に活用することで、より効率的で効果的なリハビリテーション介入が可能になります。

感覚刺激、特に多感覚統合刺激、前庭覚刺激、リズミカルな刺激は、神経科学的根拠に基づいた強力な覚醒促進ツールです。

これらを適切に組み合わせ、患者さんの個別的ニーズに応じて応用することで、より多くの患者さんが高い機能回復を実現することができるのです。

最新の脳神経科学知見は、従来の限界を超えた、より高度なリハビリテーション実践の可能性を示唆しています。

覚醒と学習の関係性を深く理解し、それを臨床実践に統合することは、ニューロリハビリテーション領域における重要な課題なのです。