脳梗塞・脳出血後のリハビリにおける麻痺側への荷重が重要な理由

はじめに

脳梗塞や脳出血などの脳卒中後、多くの患者さんが片側の体に麻痺を経験します。

この麻痺からの回復過程において、「麻痺側への荷重」は単なる運動療法の一つではなく、神経可塑性を引き出し、機能回復を促進する最重要要素となります。

本記事では、医学的根拠に基づいて、麻痺側への荷重がなぜ重要なのか、そのメカニズムと実践的な応用方法について詳しく解説します。

脳卒中後の麻痺のメカニズム

脳卒中による神経障害

脳梗塞は脳の血管が詰まることで脳細胞に酸素が供給されなくなり、脳出血は脳内出血による圧迫と脳組織の損傷によって起こります。

どちらの場合でも、運動野や運動経路に障害が生じることで、身体の片側に麻痺が発生します。

特に大脳半球の損傷は対側(反対側)の体に麻痺を引き起こします。例えば、左脳の損傷は右半身の麻痺につながるという仕組みです。

初期段階の麻痺の特徴

脳卒中直後の麻痺は、廃用性萎縮(使わないことによる筋力低下)と神経的な活動低下の両方が複雑に関係しています。

患者さんはしばしば麻痺側を無意識のうちに使用しなくなり、これが症状の固定化につながってしまいます。

麻痺側への荷重がもたらす神経可塑性

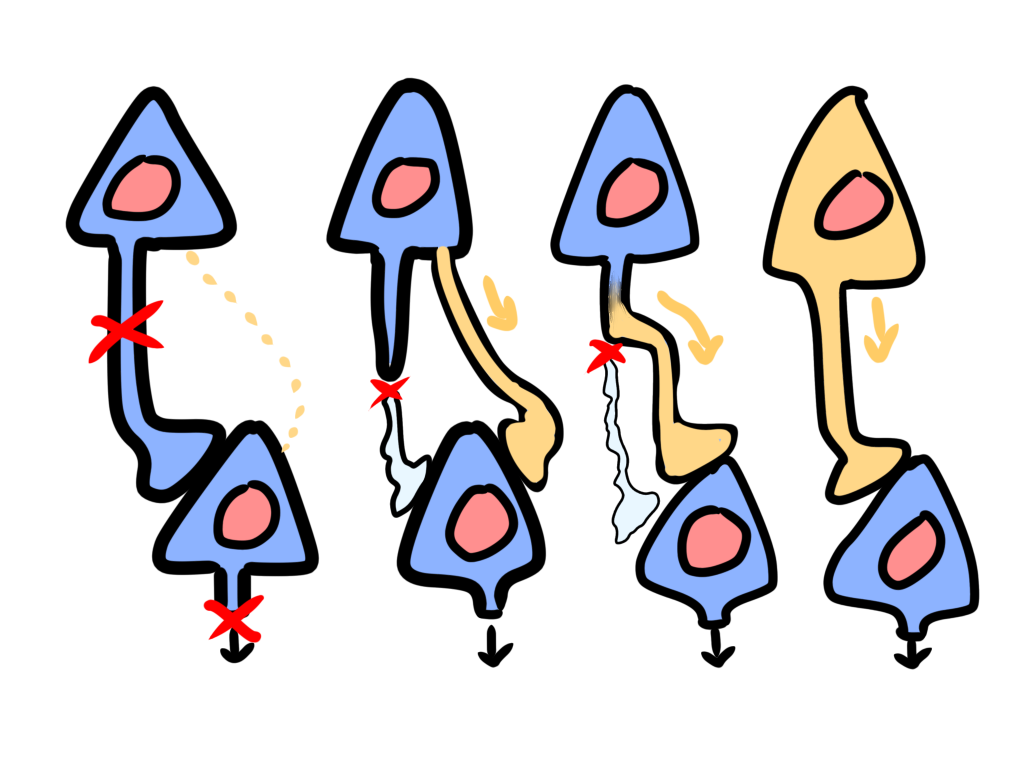

神経可塑性とは

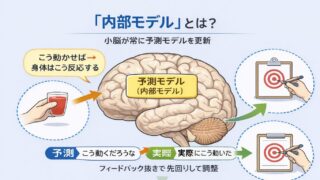

神経可塑性とは、脳が経験や学習に応じて自らの構造と機能を変化させる能力を指します。

脳卒中後の回復において、この神経可塑性こそが機能回復の鍵となります。

従来は「脳卒中後の回復は発症から3~6ヶ月でプラトーに達する」と考えられていましたが、現在の神経科学の研究により、適切な刺激を与え続ければ、数年経った後でも神経可塑性を活用した回復が可能であることが明らかになっています。

麻痺側への荷重による神経活動の促進

麻痺側に荷重をかけることで、以下のような神経学的メカニズムが働きます。

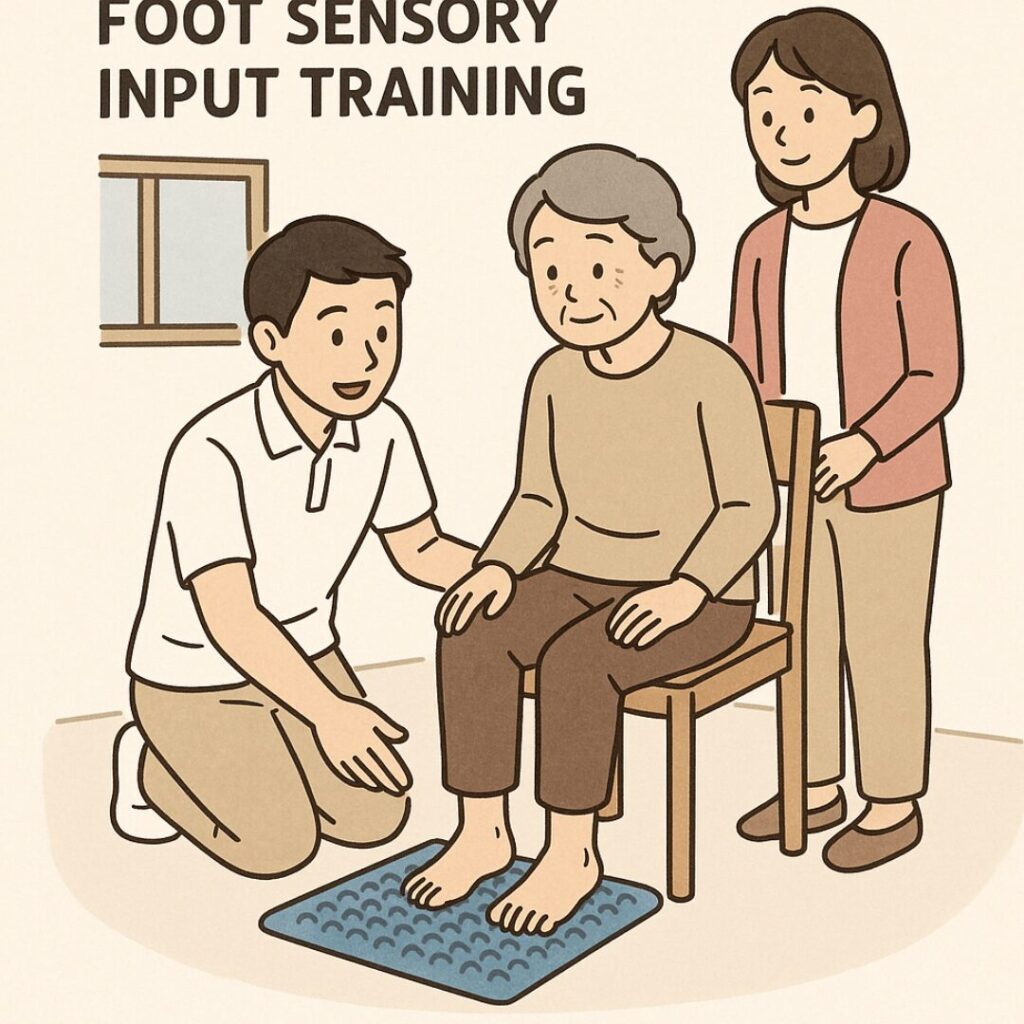

まず、荷重によって麻痺側の感覚受容器(特に皮膚の機械受容器と固有受容体)が刺激されます。

この感覚入力は脊髄を上行し、脳幹や脳へ到達します。脳がこの感覚情報を受け取ることで、その領域の神経活動が活性化され、新たな神経回路の形成が促進されるのです。

さらに、麻痺側への荷重は運動皮質の再編成を促します。

脳卒中によって損傷された運動経路を迂回する代替経路の形成、および残存する機能的な神経回路の強化が起こります。

これは脳画像検査(fMRI)の研究により実際に確認されている現象です。

運動学習と繰り返し

脳の学習には「繰り返し」が不可欠です。麻痺側への荷重を繰り返し行うことで、脳はその動作パターンを学習し、神経回路をより効率的に組織し直します。

この過程は「運動学習」と呼ばれ、脳卒中後のリハビリの中核をなしています。

特に重要なのは、その繰り返しが「有意義な動作」であることです。

麻痺側を単に刺激するだけではなく、目的のある運動、例えば物を握る、立ち上がる、歩くといった実際の生活動作を行うことで、より高度な神経可塑性が引き起こされます。

麻痺側への荷重による物理的・生理的効果

筋力の回復と維持

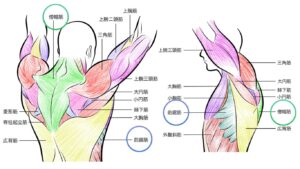

麻痺側への荷重は、筋肉に対する最も直接的な刺激となります。特に下肢に荷重をかけることで、抗重力筋(重力に抵抗する筋肉)である大腿四頭筋、殿筋、下腿三頭筋などが活動を余儀なくされます。

これらの筋肉への繰り返しの刺激は、タンパク質合成を促進し、筋萎縮の進行を止め、新たな筋線維の成長を促します。脳卒中後の患者さんは廃用性萎縮による筋力低下が顕著であるため、麻痺側への荷重による筋力維持・向上は、全体的な機能回復において極めて重要な意味を持ちます。

骨密度の維持と転倒予防

長期の不動によって骨密度が低下し、骨粗鬆症のリスクが高まることは、脳卒中後の患者さんにおける一般的な問題です。麻痺側への荷重は、骨細胞を刺激し、骨形成を促進することで、骨密度の維持に直結します。

また、骨への荷重を通じた感覚入力は、姿勢制御と平衡感覚の改善にもつながり、転倒リスクの軽減に貢献します。転倒は脳卒中後の患者さんにおいて二次的な損傷のリスクとなるため、転倒予防は極めて重要な課題です。

循環機能の改善

麻痺側への荷重と随伴する筋収縮は、血液循環を改善します。特に、下肢への荷重による筋ポンプ作用は、深部静脈血栓症(DVT)の予防に重要です。脳卒中後の不動は深部静脈血栓症のリスクを著しく高めるため、麻痺側への荷重による循環改善は、医学的に も重要な意味を持ちます。

脳画像学的証拠

fMRI研究による知見

機能的脳画像研究(fMRI)により、麻痺側への荷重が脳の活動パターンを変化させることが明らかになっています。脳卒中患者が麻痺側を使用すると、健常者とは異なるパターンで、複数の脳領域が活動することが示されています。

特に興味深いのは、損傷されていない対側の運動皮質や、小脳、基底核といった運動制御に関わる領域が活動することです。これは脳が損傷を補償するために、新たな神経回路を構築していることを示唆しています。

拡散テンソル画像(DTI)による白質変化

白質繊維束の整合性を測定するDTI研究により、麻痺側への荷重を含む強度の高いリハビリを行った患者さんでは、神経線維の再構成が進行することが報告されています。これは神経回路の物理的な再編成が起きていることを示す重要な証拠です。

麻痺側への荷重と上肢・下肢別の応用

下肢への荷重

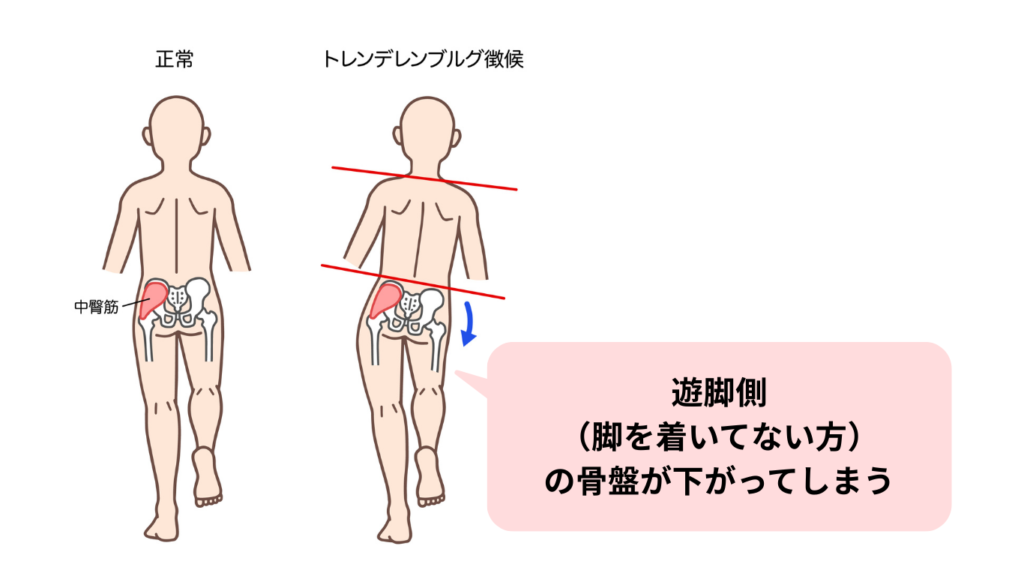

下肢に対する麻痺側への荷重は、立位訓練、立ち上がり動作、歩行練習の中で自然に行われます。特に立位での体重移動、すなわち健側から麻痺側への計画的な荷重移動は、バランス能力の向上と歩行機能の改善に直結します。

理学療法において、患者さんが麻痺側下肢に意識的に荷重を増やしていく過程は、神経可塑性を最大限に活用した治療戦略です。並列棒内での荷重訓練から始まり、やがて独立歩行へと進む過程は、脳がいかに学習・適応しているかを示す具体的な例となります。

上肢への荷重

上肢への荷重は、下肢ほど明確ではありませんが、その重要性は決して劣りません。例えば、机上での麻痺側への体重負荷、握力訓練、物体操作訓練などを通じて、麻痺側上肢の感覚受容器が刺激されます。

特に手指への荷重を含む作業療法は、精密な運動制御の回復に有効です。脳の運動皮質において手指は広大な領域を占めているため、手指への適切な刺激と荷重は、神経可塑性の活用という観点から極めて有効な戦略となります。

麻痺側への荷重における実践的なポイント

段階的負荷の重要性

麻痺側への荷重は、患者さんの状態に応じて段階的に増加させる必要があります。急性期では、寝返り時の麻痺側への体重移動からスタートし、やがて座位での荷重、立位での荷重へと進みます。

各段階において、患者さんが安全に、そして十分な感覚入力を受けながら麻痺側を使用することが重要です。過度な荷重は代償動作(健側でカバーする不正な動作)を引き起こし、学習効果を減少させるため、適切な負荷設定は極めて重要です。

意識的な参加

麻痺側への荷重の効果を最大化するには、患者さんの意識的な参加が不可欠です。単に受動的に荷重がかけられるのではなく、患者さん自身が「麻痺側に荷重をかけよう」という意図を持って動作を行うことで、より高度な神経可塑性が引き起こされます。

反復性と継続性

神経可塑性は単回の刺激では十分ではありません。毎日、繰り返し麻痺側への荷重を行い続けることで、初めて脳は新たな神経回路を確立します。リハビリテーションの継続性が重視されるゆえんです。

目的指向性

単なる機械的な荷重ではなく、「階段を上る」「物を持ち上げる」といった実際の生活動作に基づいた荷重訓練は、より強力な神経可塑性を引き起こします。

麻痺側への荷重と他のリハビリ戦略との組み合わせ

電気刺激療法との併用

経皮的電気神経刺激(TENS)や機能的電気刺激(FES)を麻痺側への荷重訓練と組み合わせることで、相乗効果が得られることが報告されています。電気刺激による筋活動の補助と、荷重による感覚入力の相互作用が、より効果的な神経可塑性を実現します。

ロボット支援療法の活用

最近では、ロボット支援型のリハビリ機器を用いて、より正確で高頻度の麻痺側への荷重訓練が行われるようになってきました。これらの機器は、患者さんの動作を補助しながら同時に麻痺側への正確な荷重を実現し、より効率的な神経可塑性を促進します。

鏡像療法との融合

鏡像療法(健側の動作を鏡越しに見ることで麻痺側の動作を学習させる方法)と麻痺側への荷重訓練を組み合わせることで、視覚的フィードバックと体感覚的フィードバックの両方が活用されます。

麻痺側への荷重における注意点と安全管理

医学的慎重性

麻痺側への荷重を開始する前に、患者さんの全身状態、特に心肺機能と骨格系の健全性を評価することが重要です。不安定性狭心症や心室性不整脈を有する患者さんでは、荷重に伴う心血管系への負荷に対する慎重な管理が必要です。

感覚障害への対応

脳卒中患者の多くは感覚障害を伴います。特に深部感覚(関節の位置感覚)の障害は、麻痺側への荷重訓練の効果を減じる可能性があります。このため、触覚や視覚によるフィードバックを活用しながら訓練を進める工夫が求められます。

痙縮の管理

脳卒中後の痙縮(筋肉の過剰な緊張)は、麻痺側への荷重訓練を困難にする可能性があります。適切なストレッチングやボツリヌス療法などと組み合わせながら、訓練を進めることが重要です。

最新の臨床研究の知見

強度と頻度に関する知見

近年のメタアナリシスにより、脳卒中後のリハビリテーションにおいて、高頻度・高強度の麻痺側への荷重訓練は、低強度の訓練よりも優れた機能回復をもたらすことが示されています。ただし、患者さんの状態に応じた適切な強度設定が必須です。

長期的な効果

かつては「脳卒中後6ヶ月で回復プラトーに達する」と考えられていましたが、継続的な麻痺側への荷重訓練により、数年後でも機能改善が得られることが複数の研究で報告されています。

まとめ

脳梗塞・脳出血後のリハビリテーションにおいて、麻痺側への荷重は、単なる物理的な筋力訓練ではなく、脳の神経可塑性を活用した本質的な機能回復を促進する最重要要素です。

麻痺側への荷重により、感覚入力が脳に伝わり、損傷された神経回路の迂回路が形成されます。これが運動学習と組み合わさることで、段階的な機能回復が実現するのです。

患者さんが意識的に、継続的に、段階的に麻痺側への荷重を行うことで、脳は新たな神経回路を構築し、失われた機能を取り戻していきます。この過程を理解し、理学療法士や医師と協力しながらリハビリテーションを進めることが、脳卒中後の回復における成功の鍵となるのです。

最新の神経科学の知見は、脳の可塑性の限界を押し広げ、より多くの患者さんが機能回復を実現する可能性を示唆しています。麻痺側への荷重は、その可能性を最大限に引き出すための不可欠な戦略なのです。

【現役作業療法士が厳選】医療職の人に絶対読んでほしいおすすめ本3選