筋肉の柔軟性・伸長性が低下するメカニズムと原因を医学的に解説

Contents

はじめに

「体が硬い」「前屈で手が床につかない」など、筋肉の柔軟性や伸長性の低下を実感することはありませんか?

柔軟性は、単にストレッチ不足だけでなく、筋肉や結合組織の構造的変化、神経系の働き、生活習慣など多くの要因が関係しています。

本記事では、医学的な観点から「筋肉の柔軟性・伸長性が低下するメカニズム」を詳しく解説しつつ、一般の方にもわかりやすいように説明します。

筋肉の柔軟性・伸長性とは?

- 柔軟性:関節の可動域を広く、スムーズに動かせる能力

- 伸長性:筋肉や腱が「どれだけ伸びるか」を示す性質

簡単にいうと、柔軟性は「動きやすさ」、伸長性は「筋肉の伸びやすさ」と考えるとイメージしやすいです。

筋肉の柔軟性・伸長性が低下する主な原因

1. 筋肉自体の構造的変化

- 筋繊維の短縮

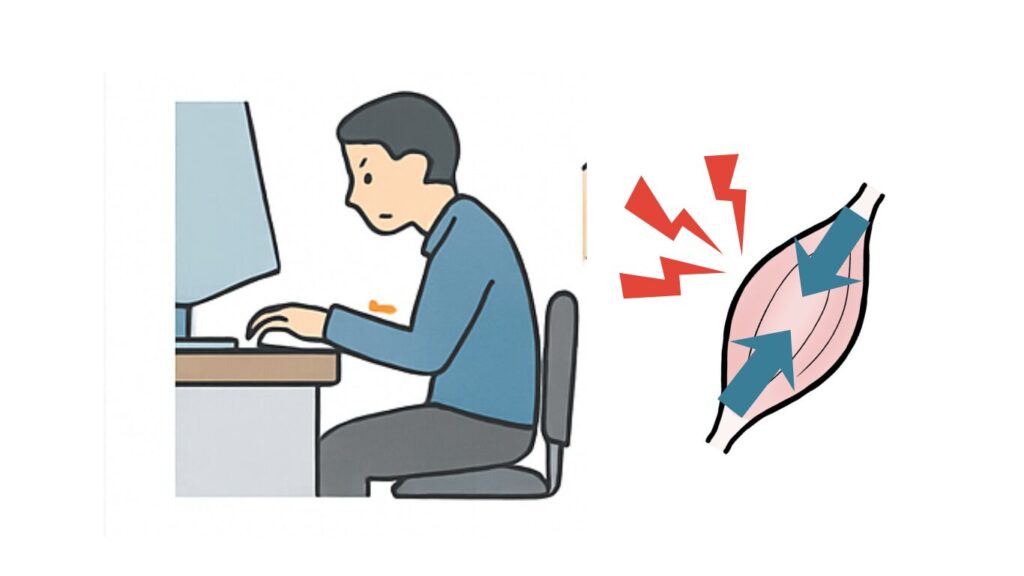

長時間同じ姿勢(例:デスクワーク)を続けると、特定の筋肉が縮んだまま固定され、筋繊維が短縮します。

→ 例:「猫背で座り続けると胸の筋肉が縮まり、背中を反らしにくくなる」 - 結合組織(筋膜・腱)の硬化

筋肉は「筋膜」という膜に包まれており、さらに腱を介して骨とつながっています。 - 加齢や運動不足でコラーゲン線維が硬くなると、ゴムが古くなって固まるように伸びにくくなります。

2. 神経系の影響

- 伸張反射の過敏化

筋肉は急に伸ばされると反射的に「縮もう」とします。これを伸張反射といいます。

柔軟性が低い人は、この反射が強く働き、少し伸ばしただけで筋肉が抵抗してしまいます。 - 中枢神経の可塑性低下

神経系も「この範囲までなら安全に伸ばせる」と学習します。ストレッチ不足だと脳や脊髄が“安全域”を狭く設定し、柔軟性の制限につながります。

3. 循環・代謝の低下

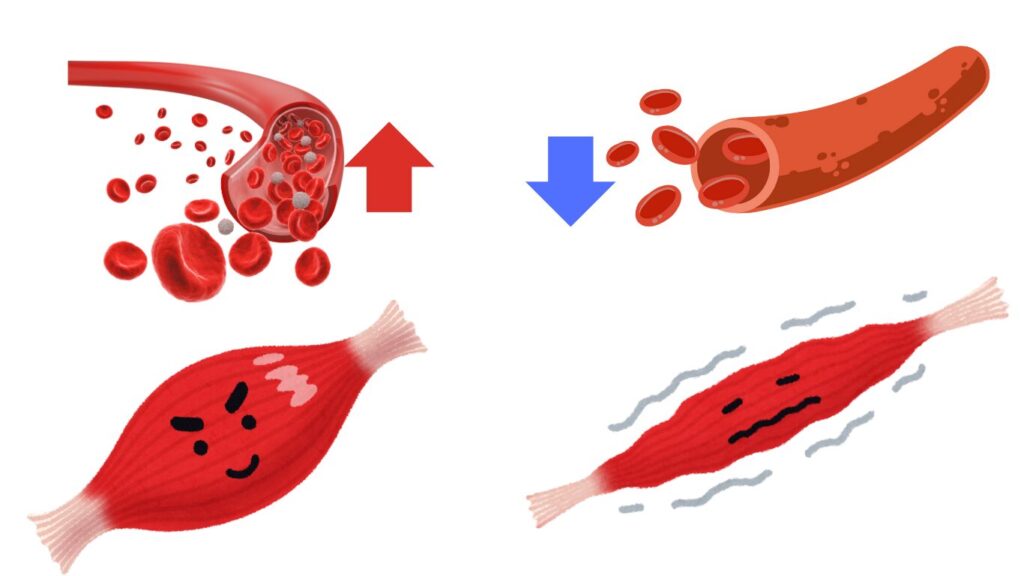

- 運動不足や冷えにより血流が悪くなると、筋肉内の酸素供給が不足します。

- 結果として、筋肉が緊張しやすくなり、弾力を失って固まりやすくなります。

→ 簡単にいうと「血行が悪いと筋肉がゴムではなくワイヤーのように固くなる」イメージです。

4. 加齢による変化

- 筋肉量の減少(サルコペニア)

- 水分量の減少による筋組織の硬化

- コラーゲン線維の架橋増加(固さが増す現象)

これらが合わさって「年を取ると体が硬くなる」という現象が起こります。

5. 外傷や疾患の影響

- 肉離れや骨折後のギプス固定により、筋肉が長期間使われないと短縮しやすくなります。

- 神経疾患(脳卒中など)では、筋緊張の異常亢進(スパスティシティ)が起こり、伸長性が著しく低下することもあります。

分かりやすく例えると、、、

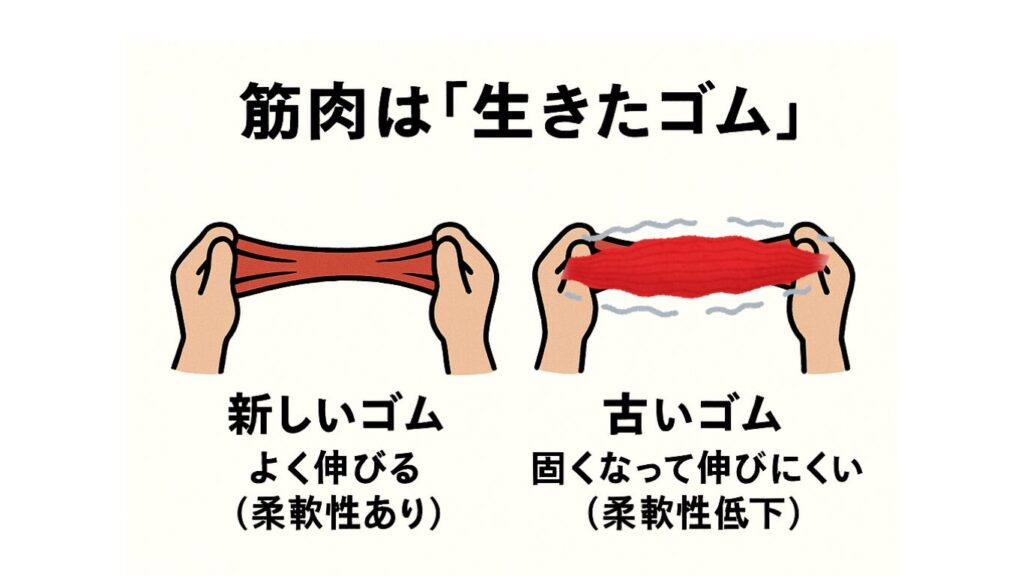

- 筋肉は「生きたゴム」

・新しいゴム → よく伸びる(柔軟性あり)

・古いゴム → 固くなって伸びにくい(柔軟性低下)

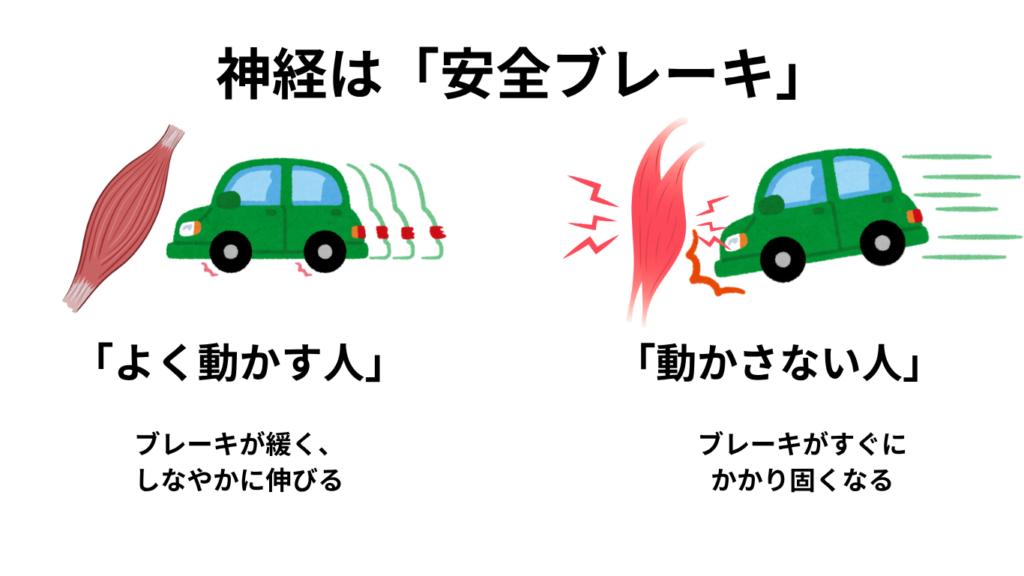

- 神経は「安全ブレーキ」

・よく動かす人 → ブレーキが緩く、しなやかに伸びる

・動かさない人 → ブレーキがすぐにかかり、硬さを感じる

柔軟性・伸長性を維持・改善するためにできること

- ストレッチ習慣

・静的ストレッチ(20〜30秒キープ)を毎日続ける

・入浴後など体が温まった状態が効果的 - 適度な運動

・ウォーキングや軽い筋トレで血流を促進 - 姿勢改善

・長時間の同一姿勢を避け、こまめに動く - 筋膜リリース

・フォームローラーやマッサージで筋膜の硬さを軽減

まとめ

筋肉の柔軟性・伸長性の低下は、

- 筋肉や結合組織の変化

- 神経系の働き

- 血流や代謝

- 加齢

- 外傷や疾患

といった多くの要因が関わります。

「体が硬いのは歳のせい」とあきらめるのではなく、ストレッチや運動習慣で改善・予防することが可能です。

柔軟性を維持することは、ケガの予防や姿勢改善、そして日常生活の快適さにつながります。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025-12-01【保存版】作業療法士が解説する「座位保持」の考え方と実践 ― 姿勢が変わると生活が変わる

お知らせ2025-12-01【保存版】作業療法士が解説する「座位保持」の考え方と実践 ― 姿勢が変わると生活が変わる お知らせ2025-11-21リハビリテーションにおける「覚醒」を上げる方法:網様体賦活と感覚入力の科学的根拠

お知らせ2025-11-21リハビリテーションにおける「覚醒」を上げる方法:網様体賦活と感覚入力の科学的根拠 お知らせ2025-11-20脳梗塞・脳出血後のリハビリにおける麻痺側への荷重が重要な理由

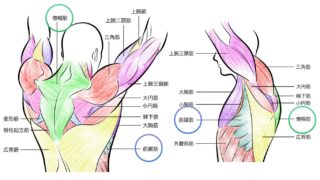

お知らせ2025-11-20脳梗塞・脳出血後のリハビリにおける麻痺側への荷重が重要な理由 お知らせ2025-11-20肩が90°から上がらない原因は?

お知らせ2025-11-20肩が90°から上がらない原因は?