患者さんが何度も「トイレに行きたい」と言うのはなぜ?原因と対応方法【医療・介護現場向け】

Contents

はじめに

介護やリハビリの現場でよくあるのが、「さっきトイレに行ったばかりなのに、また行きたいと言う」ケースです。

これは単なるわがままや勘違いではなく、背景には身体的な症状や脳・心の働きの変化が隠れていることがあります。

本記事では、作業療法士の視点から、頻繁な排尿訴えの原因と対応方法を解説します。

1. 身体的な原因

まずは本当に尿意があるケースです。これは医学的な評価や治療が必要になることがあります。

1-1. 泌尿器系の疾患

- 過活動膀胱(OAB):膀胱が過敏になり、少量の尿でも強い尿意を感じる

- 膀胱炎や尿路感染症:炎症による刺激で尿意が続く

- 前立腺肥大症(男性):排尿後も尿が残りやすく、残尿感が続く

1-2. 残尿感

- 脊髄損傷や脳卒中後などで、排尿筋の働きが弱まり残尿が生じる

- 超音波で残尿測定を行うと確認可能

1-3. 薬の影響

- 利尿薬

- カフェインを含む飲料

- 一部の糖尿病薬(SGLT2阻害薬など)

1-4. その他の身体要因

- 糖尿病や高血糖による多尿

- 便秘による膀胱圧迫

2. 認知症や脳障害による原因

身体的に尿は溜まっていないのに訴えるケースも多く見られます。

2-1. 記憶障害・見当識障害

- 直前に行ったことを忘れてしまう

- 「トイレに行く」という習慣だけが残る

2-2. 不安やこだわり

- 「失禁したら困る」という強い不安

- 一度失敗した経験がきっかけになる

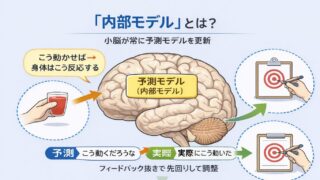

2-3. 感覚の誤認

- 脳の感覚処理の変化により、膀胱が空でも満杯と感じる

3. 環境・心理的要因

3-1. 安心感を得るため

- トイレが「落ち着ける場所」として認識されている

3-2. 人との接点が欲しい

- 訴えることで職員と関わるきっかけを作る

3-3. 活動回避

- リハビリや入浴など、避けたい予定があるときに「トイレ」を理由にする

4. 現場での対応方法

4-1. 身体的原因の確認

- 尿検査や残尿測定

- 薬の副作用確認

- 便秘の有無確認

4-2. 記録とパターン把握

- 訴える時間・状況・尿量を記録

- 何分おきか、特定の場面だけかを把握

4-3. 安心感を与える声掛け

- 「さっき行ったから大丈夫ですよ」だけではなく

「30分後にまた行きましょう」と次の予定を伝える

4-4. 環境整備

- トイレへの動線確保

- ポータブルトイレの設置

4-5. 心理的サポート

- 不安の背景を聞く

- 失敗経験がある場合は、予防策を一緒に検討する

5. 医師への報告が必要なサイン

- 頻尿に加え、発熱・血尿・下腹部痛がある

- 尿量が極端に少ない、または全く出ない

- 急な尿失禁が増えた

- 意識の変化や極端な混乱が見られる

これらは緊急性のある泌尿器疾患や感染症の可能性があるため、速やかに医師へ報告が必要です。

まとめ

「トイレに行きたい」という頻繁な訴えの背景には、

- 本当に尿が溜まっている場合

- 感覚や記憶の変化による場合

- 安心感や人との関わりを求める場合

があり、それぞれ対応が異なります。

現場では身体的な原因を除外し、心理・環境要因も含めて総合的に判断することが重要です。

記録や観察を通じて原因を見極め、患者さんが安心して生活できるサポートを行いましょう。