寝たきりによる舌根沈下とは?原因・リスク・対応策を徹底解説

高齢者や病気・障害によって長期間寝たきりになると、さまざまな健康リスクが生じます。

その中でも見落とされがちなのが「舌根沈下(ぜっこんちんか)」です。

これは呼吸や嚥下(飲み込み)に重大な影響を及ぼすことがあり、早期の理解と対応が求められます。

関連記事

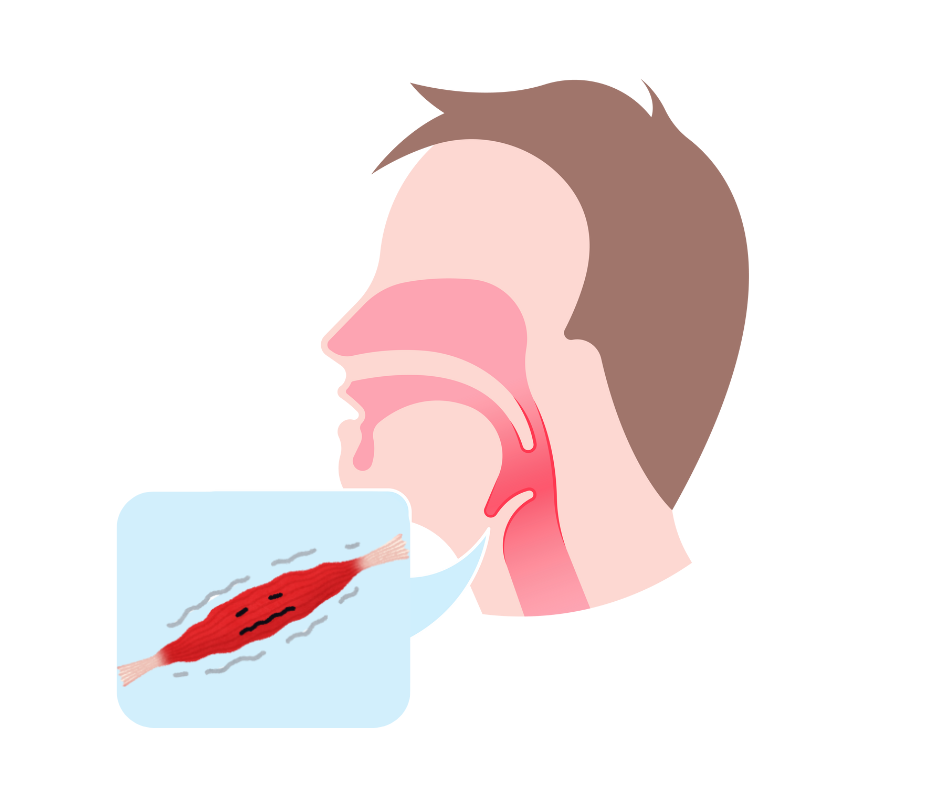

舌根沈下とは?

舌根沈下とは、舌の根元(舌根)が重力により咽頭後方へ落ち込み、気道を圧迫する現象です。

特に仰向けで寝ている時や筋力低下が進行している人に起こりやすく、呼吸困難、いびき、無呼吸、誤嚥のリスクを高める原因となります。

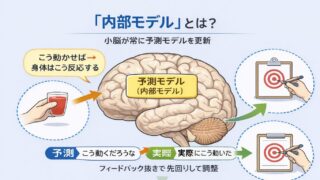

なぜ寝たきりで舌根沈下が起こるのか?

1. 重力の影響

寝たきりの人は長時間仰向けの姿勢を取ることが多いため、舌根が重力によって喉の奥に落ち込みやすくなります。

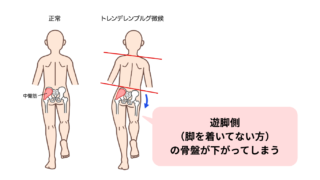

2. 舌筋・咽頭筋の筋力低下

長期間の不活動や栄養状態の悪化により、舌や咽頭周囲の筋肉が衰え、舌を正しい位置に保てなくなります。

3. 意識レベルの低下

脳卒中後や認知症、薬剤の影響などで意識が低下していると、舌の緊張が保てず舌根沈下が起きやすくなります。

舌根沈下による影響

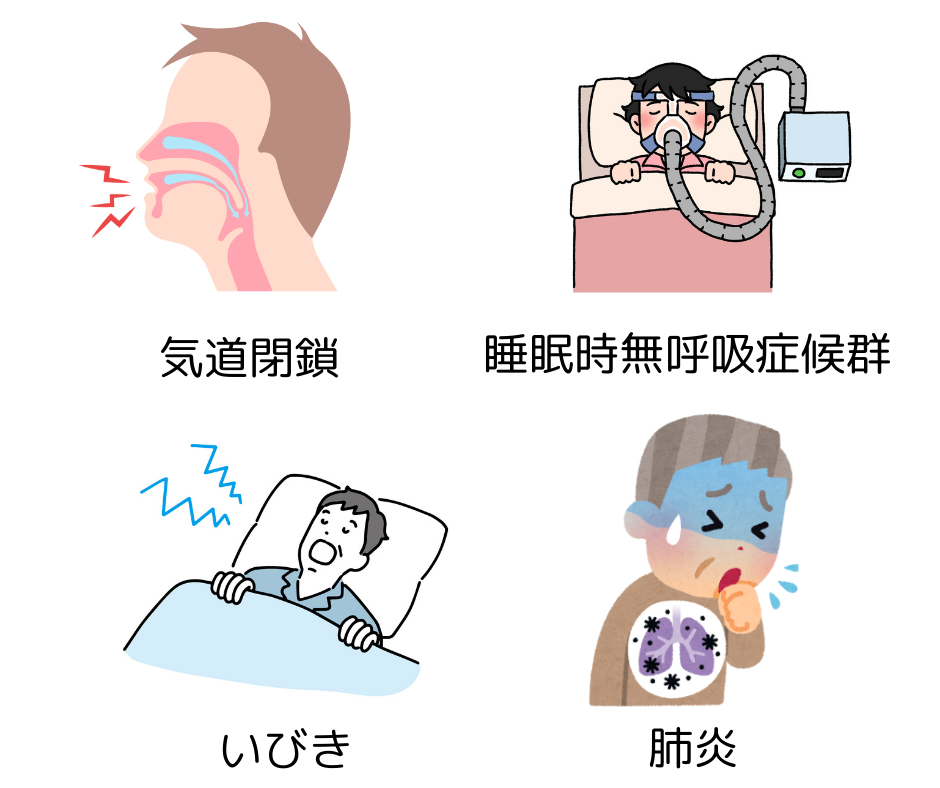

| 影響 | 説明 |

| 気道閉塞 | 舌根が気道を塞ぐことで、呼吸がしづらくなる。重症例では窒息の危険も。 |

| 睡眠時無呼吸 | 就寝中に舌根が落ち込み、無呼吸を繰り返す。 |

| 誤嚥性肺炎 | 嚥下機能の低下により、唾液や食べ物が誤って気道に入りやすくなる。 |

| いびき | 舌が気道を狭めることで、睡眠中のいびきが増加。 |

舌根沈下の兆候

• 呼吸が浅い、苦しそう

• 食事中にむせやすい

• 唾液が口から垂れる

• 声がかすれる、ゴロゴロした音がする

• 睡眠中のいびきや無呼吸の増加

これらの兆候がみられた場合は、舌根沈下が疑われます。

舌根沈下への対応方法

1. ポジショニングの工夫

• **頭部を少し上げた姿勢(セミファウラー位)**を保つことで、舌根の沈下を軽減。

• 側臥位(横向き)にすることで、舌根による気道閉塞のリスクを下げる。

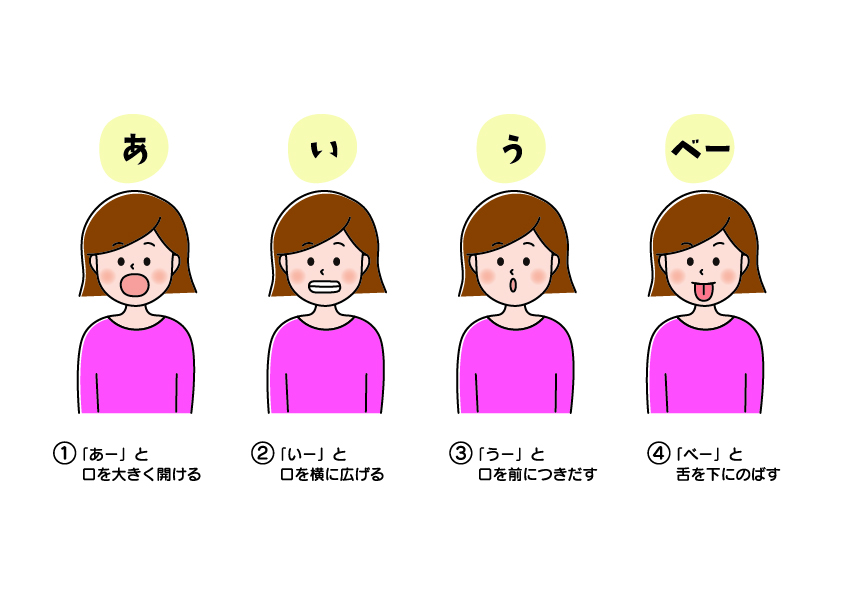

2. 舌や嚥下筋へのリハビリ

• 舌の動きを促す口腔体操(例:あいうべ体操)

• 嚥下に関わる筋力訓練(舌圧訓練、シャキア訓練など)

• 作業療法士・言語聴覚士による専門的な指導が効果的

3. 呼吸管理・吸引

• 自力で唾液を処理できない場合、口腔ケアや吸引を定期的に行う。

• 気道確保用具(エアウェイ、酸素投与など)を必要に応じて使用。

4. 栄養・水分管理

• 栄養不足により筋力が低下しやすくなるため、経口摂取が可能であれば適切な栄養管理を行う。

• 嚥下障害がある場合は、嚥下調整食の活用や経管栄養も検討。

舌根沈下の予防が重要

寝たきりの方でも、適切なポジショニング・運動・ケアを行うことで、舌根沈下のリスクを大きく減らすことが可能です。

医療職や介護職、家族が連携して、早期に対応していくことが大切です。

まとめ

舌根沈下は「見えない危険」とも言える現象ですが、しっかりと知識を持っていれば十分に予防・対処できます。

特に在宅療養中の高齢者や障がいを持つ方に関わる場合、「寝たきり=舌根沈下のリスクあり」と認識し、日常のケアに活かしていきましょう。