【肩関節リハビリ】結滞動作の可動域制限が残る原因と改善アプローチを解説!

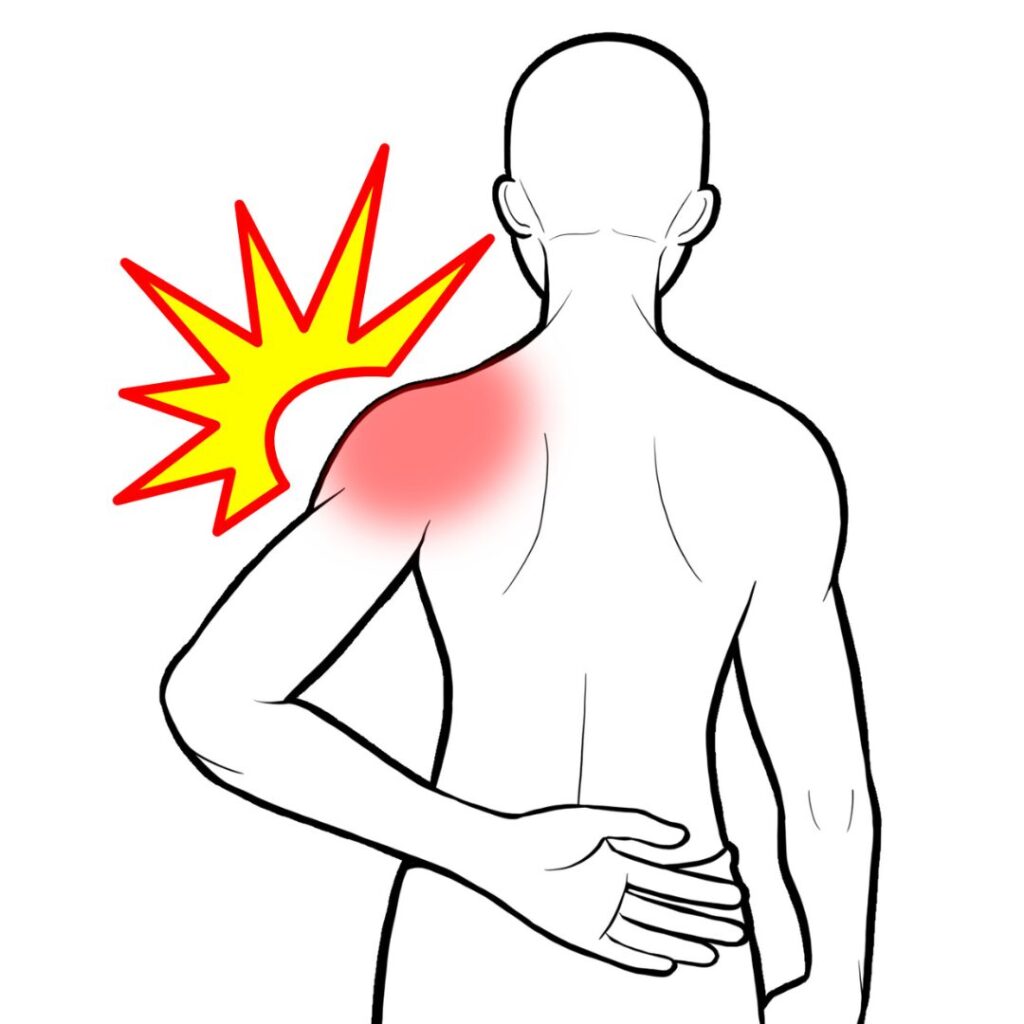

肩関節のリハビリで「服の脱ぎ着がしづらい」「背中に手が回らない」と訴える方は少なくありません。

特に「結滞動作」、つまり背中で帯を結ぶような動き(肩関節の内旋+伸展+内転)は、制限が残りやすい動作として有名です。

この記事では、

✅ 結滞動作に関与する筋肉や関節構造

✅ 可動域制限が残りやすい原因

✅ 臨床で効果のあるリハビリアプローチ

について、作業療法士・理学療法士目線で詳しく解説します。

🧠 結滞動作とは?【臨床用語の意味】

「結滞動作(けったいどうさ)」とは、背中に手を回す動作で、以下の2つに分類されます。

- 上方結滞(上衣を脱ぐ動作など)

👉 肩関節屈曲・外転・外旋を含む - 下方結滞(帯を結ぶ、腰に手を回す)

👉 肩関節内旋・伸展・内転を含む

この記事では**「下方結滞」**(肩を内旋させて背中に回す動作)に焦点を当てて解説します。

❓ なぜ結滞動作の可動域は残りにくいのか?

✅ 1. 複合的な動きのため、制限因子が多い

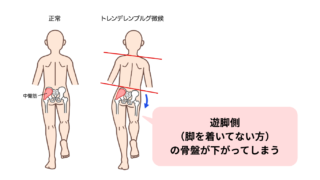

結滞動作は、肩関節だけでなく、肩甲骨・胸椎・肘・前腕の複合運動によって成り立っています。

単純な「挙上」や「外転」と違い、以下のような要素が複雑に絡みます。

| 関節 | 必要な動き |

|---|---|

| 肩関節 | 内旋・伸展・内転 |

| 肩甲骨 | 下制・内転・回旋 |

| 胸椎 | 伸展・回旋 |

| 肘・前腕 | 屈曲・回外 |

👉 どれか一つでも制限があると、代償動作が生じやすく、結果的に可動域が獲得しにくくなるのです。

✅ 2. 内旋動作が日常生活で使われにくい

多くのADL(日常動作)では、肩の外旋や外転が使われる機会が多く、内旋は意識的に使わない限り弱化・短縮しやすい筋群になります。

→ その結果、内旋方向の筋出力・柔軟性ともに低下しやすく、回復にも時間がかかります。

✅ 3. 手術・損傷後の組織癒着や疼痛

肩関節周囲炎(五十肩)や、腱板損傷後、あるいは人工関節置換後では、

関節包前方・下方の癒着、痛みによる防御収縮が起きやすく、可動域制限の大きな原因となります。

🧠 結滞動作の制限因子

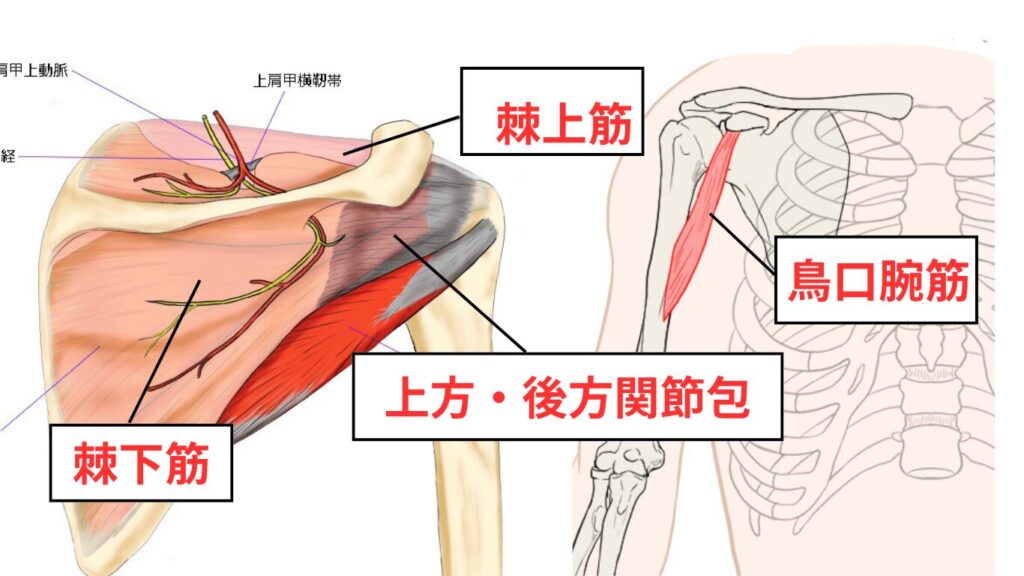

① 解剖学的制限因子

以下の筋・関節包の短縮が、主な制限要因として報告されています。

- 棘下筋(肩関節の外旋筋群)

- 烏口腕筋(肩関節の屈曲・内転に関与)

- 後方関節包および上方関節包の拘縮

これらは肩関節の内旋・伸展時に伸張され、拘縮していると可動域制限を引き起こします【参考文献¹²³】。

② 神経因性要因:筋皮神経の絞扼と関連痛

烏口腕筋には筋皮神経が貫通しており、この走行異常や筋緊張の上昇が、前腕外側のしびれや痛みを生じさせることがあります。

- 肩関節の伸展・内旋時に筋皮神経が絞扼され、関連痛を引き起こすことが報告されています(図6)。

- 特に烏口突起周囲の過緊張は要注意。

③ 疼痛メカニズム:インピンジメントとの関連

結滞動作で肩前方に痛みがある場合は、以下の関節内インピンジメントが関与している可能性があります。

- 肩甲上腕関節前方組織の圧迫(subcoracoid impingement)

- 前上方インターナルインピンジメント(肩関節後方の骨頭偏位による)

🧪 臨床評価のポイント

- 到達高評価(結滞の到達高さをT7〜L4レベルで評価)

- 結滞時の疼痛部位・方向の観察(前方?後方?)

- 肘屈曲・肩伸展時の神経症状の確認(前腕外側痛)

🧘♂️ リハビリ介入方法

🔸 関節可動域へのアプローチ

- 後方関節包ストレッチ:SLR position での posterior glide mobilization

- 棘下筋ストレッチ:肩内旋位での伸張

🔸 筋柔軟性改善

- 烏口腕筋ストレッチ:端座位での健側による肘把持・肩伸展

📌 烏口腕筋は短縮しやすく、筋皮神経の絞扼回避のためにも重要です。

🔸 神経スライディング

- 筋皮神経の滑走性改善を目的としたモビライゼーション

(肘屈曲位での肩内旋+神経誘導)

📚 参考文献・エビデンス

- Harryman DT et al. The role of the rotator interval capsule in passive motion and stability of the shoulder. J Bone Joint Surg Am. 1992.

- Yamamoto N et al. Stretching of the shoulder posterior capsule improves range of motion in patients with posterior shoulder tightness. Clin Orthop Relat Res.

- 佐藤秀明ら. 肩関節可動域制限の筋と関節包構成因子の検討. 理学療法学.

- 近藤滋. 結帯動作時痛と肩関節インピンジメントの関係. 臨床スポーツ医学.

- 平山靖. 烏口突起下インピンジメント症候群の画像診断. 関節外科.

💪 結滞動作を改善するリハビリアプローチ

✅ 1. 関節包と肩甲骨の可動性を高める

- 肩関節前方・下方関節包のモビライゼーション

👉 軽度伸展・内旋位での関節包ストレッチ - 肩甲骨のモビライゼーション(下制・内転)

👉 仰臥位または座位での肩甲骨操作 - 胸椎伸展エクササイズ

👉 フォームローラーやストレッチポール使用

✅ 2. 筋・筋膜アプローチ(ストレッチ)

| 筋肉 | 目的 |

|---|---|

| 大円筋 | 短縮を防ぎ内旋制限の緩和 |

| 広背筋 | 肩関節伸展・内転制限の解消 |

| 三角筋後部 | 内旋時の過剰な緊張を和らげる |

例:広背筋のストレッチ方法(座位・片腕挙上、側屈)

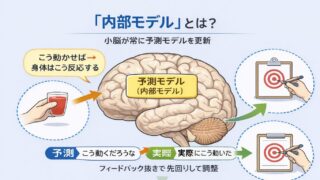

✅ 3. 動作学習と代償抑制

- 正しい肩甲骨の位置を学習するリーチ動作練習

- 肘関節の屈曲・前腕回外を組み合わせた模倣動作

- 鏡や動画でのフィードバックを活用

👉 動作の「癖」を視覚的に確認する

✅ 4. 運動連鎖を意識した自主トレ

例:壁に背を向けて、タオルで結滞動作を誘導するエクササイズ

- 健側でタオルの上端をつかみ、患側で下からつかむ

- ゆっくりと上下させて、可動域を拡張

- 毎日10~15回、無理なく継続

⚠️ 注意点:無理に伸ばさず、痛みを避ける

- 結滞動作は無理に行うと関節包を損傷したり、炎症を悪化させたりします。

- 肩の炎症期(急性期)には無理な可動域訓練は避けるようにしましょう。

✅ まとめ:地道なアプローチがカギ

結滞動作の制限は、複数の関節や筋群が関与していることが原因であり、改善にも時間と丁寧な介入が必要です。

可動域だけでなく、姿勢・肩甲帯の動き・代償の癖をしっかりと評価し、段階的なリハビリを組み立てることが大切です。